顾问报告:中大研究学术影响力居大湾区领先位置

粤港澳大湾区正迅速发展为国际创科中心,中大一直积极贡献。本周发表的独立顾问报告显示,中大研究整体的引用影响力,高于大湾区各科研机构,当中以医学和计算器科学尤为突出,而大学整体与国际伙伙合作研究的比率亦高于地区和香港平均值。

报告指出,中大研究在「学科标准化后的论文影响力」(field weighted citation impact, FWCI)超过了大湾区内的所有其他大学、政府研究机构和企业研究机构。该报告由中大委托科学出版和数据分析公司爱思唯尔(Elsevier)进行分析和撰写,是自中央政府2019年提出将大湾区建设成全球创新科技中心的战略目标以来,首次由学术出版商为大湾区科研形势作出评估。

报告于5月20日在中大深圳研究院举行的「激发新质生产力:香港中文大学在粤港澳大湾区的研究贡献」论坛上发表,中大副校长(研究)岑美霞教授在仪式上发言时说:「大湾区作为生产总值超越南韩的大型经济体,而根据报告,中大对大湾区的整体研发贡献近6%,充分展现中大卓越的研究成就,这对于一所自九十年代才正式全面推动研究发展的大学而言,成绩实在令人鼓舞。」

报告首先探讨2018年至2022年间大湾区学术研究的主要趋势,就引用次数、知识转移潜力及研究合作等多项关键指标,检视区内情况,再评估中大相对于大湾区包括香港以内的大学的表现。爱思唯尔使用旗下Scopus文摘及引文数据库的数据进行分析,该数据库包含了7000多家国际出版商的数据。

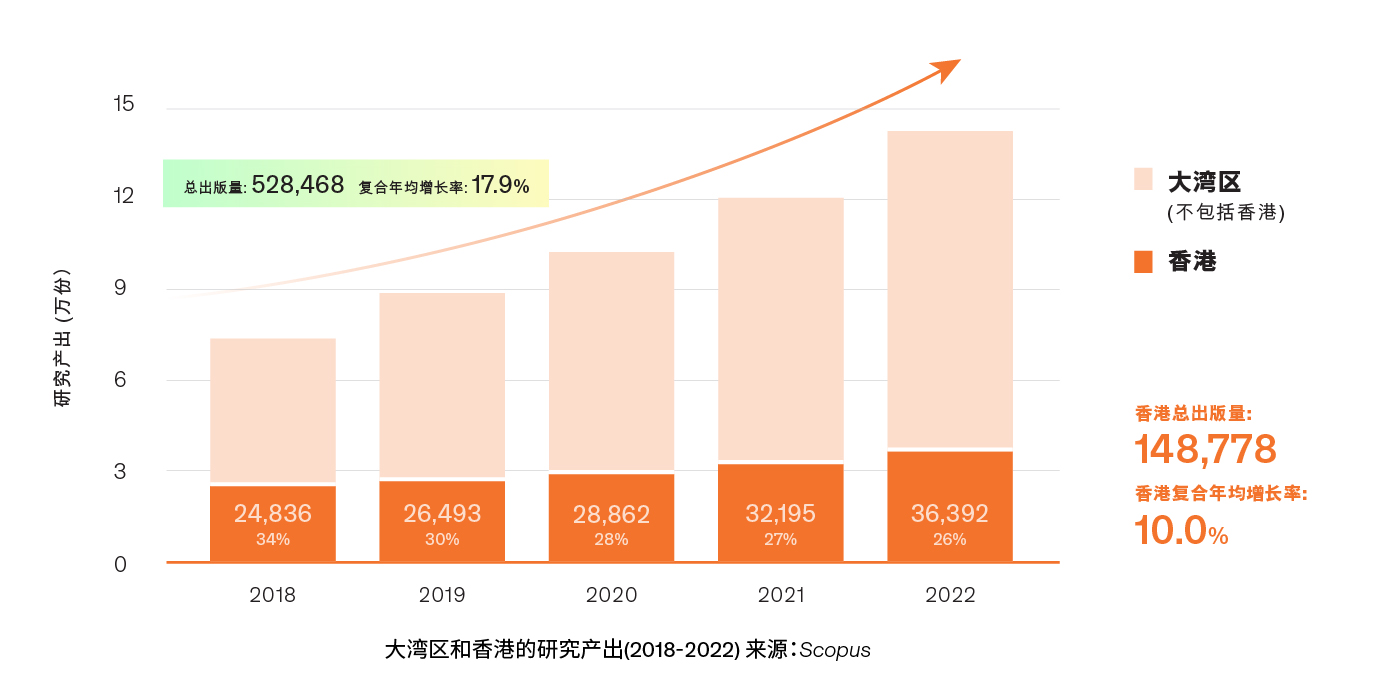

研究结果显示,在这五年期间中,大湾区的研究和发展整体上录得17.9%的年均复合增长率。

岑教授说:「报告展示大湾区作为研发枢纽的惊人增长。大湾区的研究产出正好反映这个充满经济活力的地区在规模和影响力上别具优势。报告亦提供了实质证据,让我们知道要进一步推动大湾区发展,有赖强大的研究生态圈为新质生产力发展作出贡献。」

报告发现,香港在大湾区的增长中发挥了重要作用:香港约占大湾区总研究产出的28%,而隶属香港机构的活跃研究人员则占大湾区约16%,共计66,900人。当中,中大研究占大湾区总研究产出量5.4%,其「优秀研究」(指在数据库里全球前1%最高影响力期刊上发表的论文)则占7.4%。

研究影响力方面,香港的研究产出的FWCI值为1.9,即被引用的次数比世界平均水平高90%,比大湾区的1.5也高出27%。FWCI根据某个特定领域的平均引用次数加权去衡量论文的学术影响力。

报告指,大湾区内FWCI引文影响力最高的10所机构中,有5所为香港院校,而中大的整体分数为最高。个别学科方面,中大在医学和计算器科学领域的影响力居首。

报告还评估了大湾区在生物医学、环境科学、清洁能源、人工智能和量子技术五个国家战略重点领域的贡献。中大在生物医学领域的研究产出最大,占大湾区所有同类研究的5.3%,而中大在五个范畴的FWCI也高于大湾区整体平均。

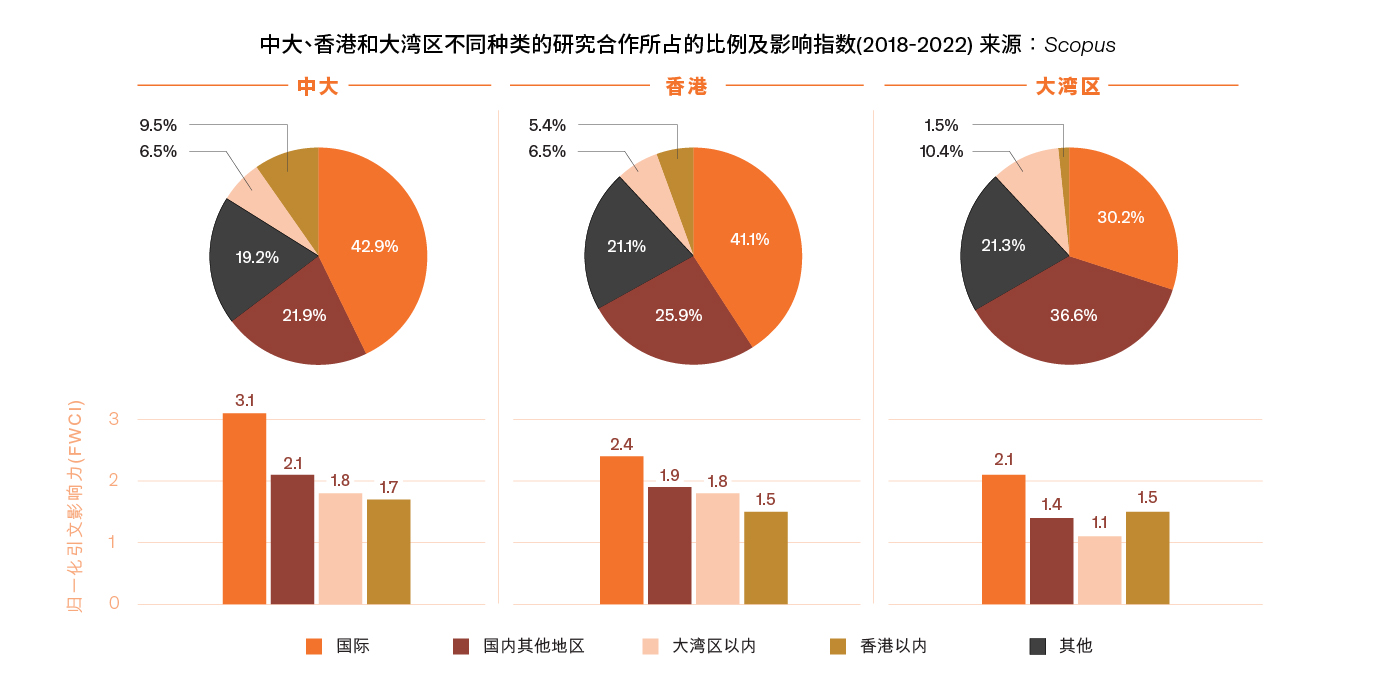

研究合作的参与方面,大湾区整体、香港及中大与国际伙伴的研究合作比率分别为30.2%、41.1%和42.9%,显示中大的国际化。此外,中大有四成论文是与大湾区的机构合着,其中有六成论文有大湾区以外的内地机构参与。

岑教授说:「分析结果突显香港作为超级联系人的角色,并响应中央政府对香港特别行政区发展成国际创科中心的期望。中大将继续致力担当连接内地与世界的桥梁角色,而报告所提供的数据亦再次证明中大使命『融会中国与西方』之重要性。」

爱思唯尔大中华区总裁李琳表示,制作报告的的初衷是希望通过报告展现大湾区的科研影响力、支持大湾区科学共同体在科研创新之路上稳步前行,让科学更好地服务全社会。

中大副校长(学生体验)汪宁笙教授总结发言时表示,报告确认了香港和中大对大湾区发展的重要性,他又指各种合作模式,不论是跨学科、学术界、业界及国际合作都对推进研究有裨益。

报告发布会上,华为全球技术合作副总裁艾超发表了专题演讲,深圳市南山区创新发展促进中心副主任蓝鑫博士、李琳等人则参与座谈会交流意见。

文:吴卓盈