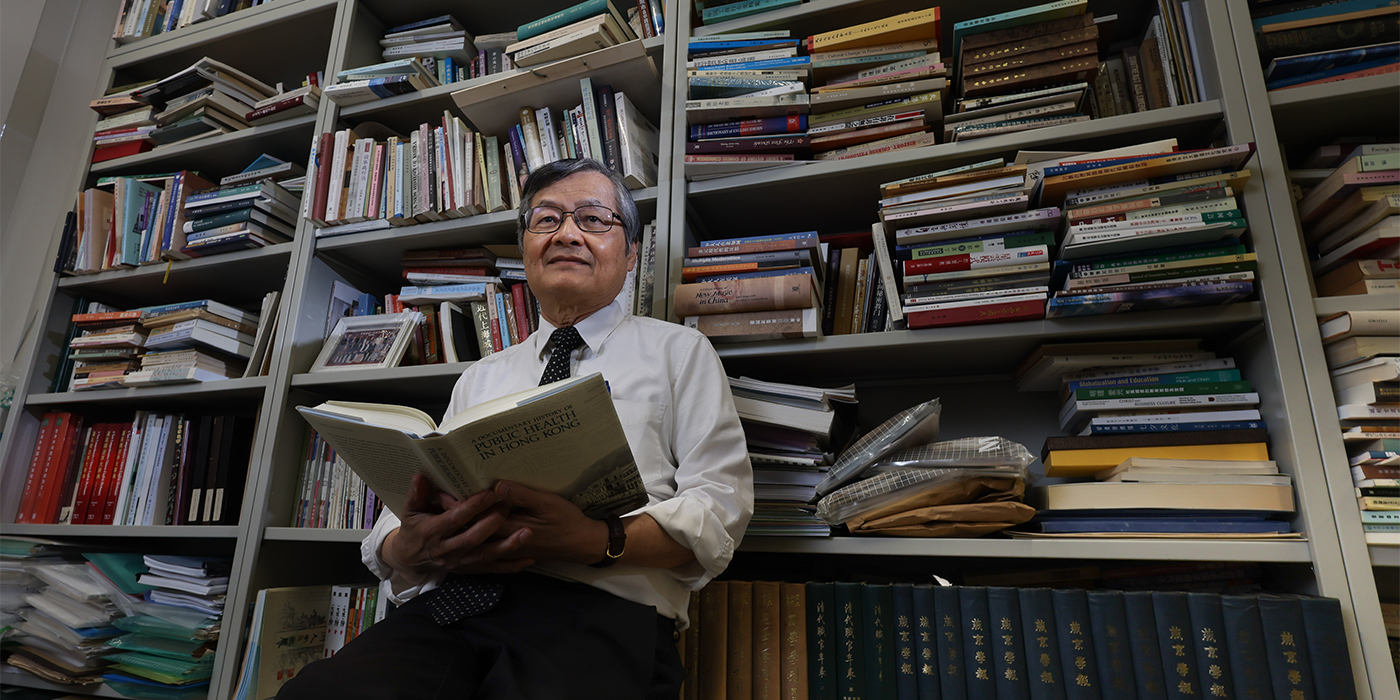

史学名家梁元生谈学历史的意义

以史为镜,可以知兴替。历史盛载着一个时代的记录,让人看到这个世界的需要。对中大历史系荣休教授梁元生而言,学习历史是一件有意义和价值的事。梁教授钻研历史逾五十载,深感此人文学科的重要性:「在现代文化里,历史是基本科。它为我们打好基础,让我们认识身处的世界;认识过去,也认识现实。」

5月20日,中大举行第二十一届荣誉院士颁授典礼,颁授荣誉院士衔予七位杰出人士,梁教授是其中一位领受人。他代表所有荣誉院士致谢辞时,回顾他与中大结缘半生,见证彼此的变化。他说:「角色转换,身份对调,是我在中大的数十年中多次遇到的经验。由学生变成老师……在不断的角色调换中,我慢慢地学会自省和自知,明白到变与不变和适时而变的道理。」

与中大结缘

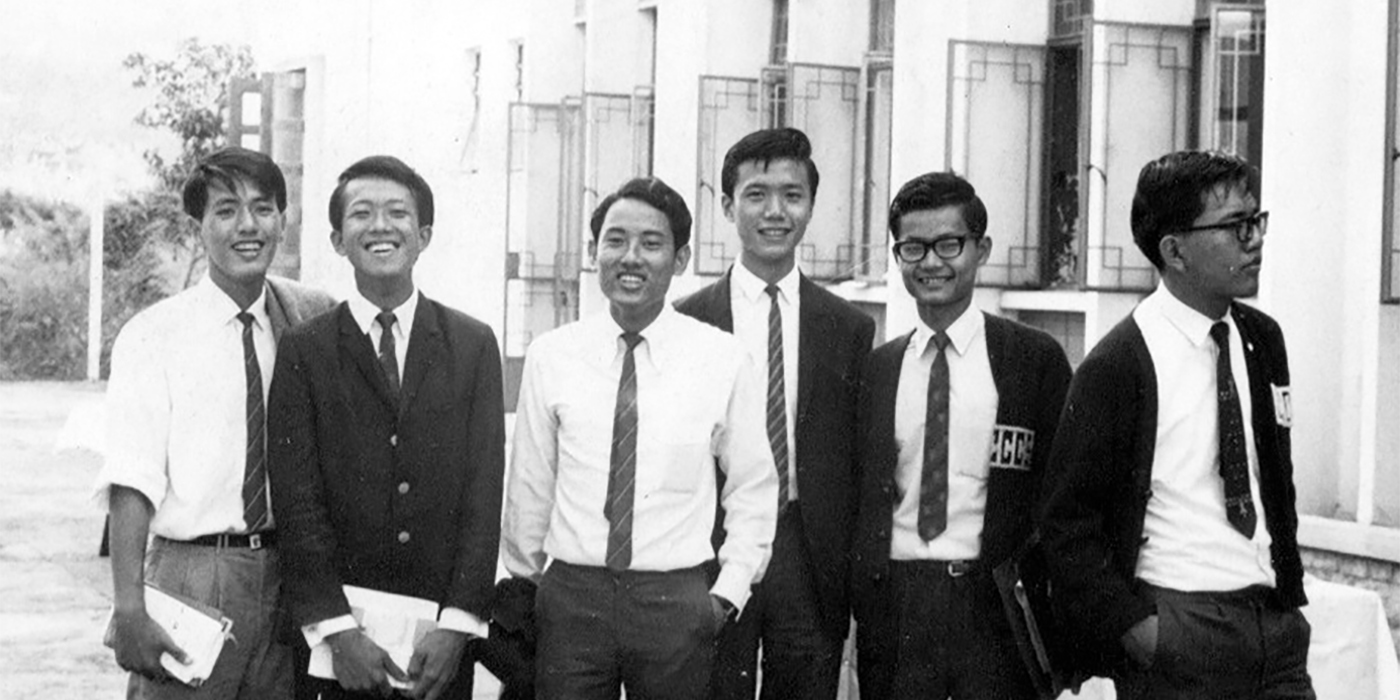

1968年,梁教授入读中大崇基学院历史系。他忆述说:「我本来志在中文系,无奈中学课程的限制使我对中文科内容的涉猎不足,因而选择了在入学试中成绩较好的历史科为主修。」当时的小遗憾随着时间流逝,为梁教授后来的历史研究之路注入养分。大学时期,他主修历史,副修中文。「大学一、二年级期间,我修读了很多中文课程,更拿过两科A+的好成绩呢!」他笑说。

大学四年,梁教授遇上不少良师,燃点了他对历史科的兴趣。「特别是李欧梵教授。当时他是中大讲师,刚刚从哈佛大学毕业,在课上分享很多新鲜的学术知识;加上他对新方法和新知识的追求,让我觉得读历史很有趣,也很有挑战性。」他忆述说。

大学二年级后期,梁教授决定专注钻研历史科。期间,他担任过夜校教师,最终觉得还是做研究最适合自己,便开始大量阅读关于近代思想史的书,包括美国历史学家列文森(Joseph R. Levenson)的代表作——《儒家中国及其现代命运:三部曲》,因而渐渐认识许多研究领域,为及后的学术工作打好基础。

心之所向

梁教授自称为「关心现实的人」。他的研究贯穿不同领域,但坦言自己对中国近现代史情有独钟。他说:「我觉得中国近现代史就像一朵五瓣梅花,除了近现代史的核心部分,也包含思想史、儒学史、文化思想史、移民史和基督教史。求学时期,我喜欢阅读和抄写原典,并在中大随多位历史名家学习中国近代思想史,获益良多。」

70年代中叶,梁教授赴美修读博士课程,成为美国公众史学先驱罗拔‧凯利教授(Professor Robert Kelley)的助教。梁教授1992年回港任中大历史系教授,在中大引入公众史学,扭转了当时历史系经费及收生不足的困境。梁教授形容他与公众史学的邂逅为「一场意外的巧合」。他解释道:「当时在美国,中国史课程的助教名额已满,因此我帮忙担任美国史的助教,并在凯利教授的熏陶下,对公众史学产生兴趣。」中大的比较及公众史学文学硕士课程创办以来仍广受大众欢迎,报读学生来自社会各界,当中不乏退休公务员。

延续历史的吸引力

梁教授研究历史逾五十载,曾在美国、新加坡和香港执教鞭,留意到不同地区的人看待历史科的态度有所不同。他说:「比如在美国,历史是高中必修科;且在欧洲,我们也能看到不少政界、法律界及商界等专业人士拥有历史本科学历。相反,香港社会则更着重专业训练。我自己是热衷于读历史的人,因此希望香港在这方面愈办愈好,也期待自己能与来自不同地方的学生交流切磋。」

去年是中大六十周年校庆,梁教授发起「六十周年口述历史项目」,以影像和文字方式记录六十名不同职级的中大人之山城见闻和生活轶事。结束是次访问前,梁教授指着摄影镜头打趣道:「以后就是你们以声音和影像记录历史!」

文/Gillian Cheng

摄/D. Lee