顧問報告:中大研究學術影響力居大灣區領先位置

粵港澳大灣區正迅速發展為國際創科中心,中大一直積極貢獻。本周發表的獨立顧問報告顯示,中大研究整體的引用影響力,高於大灣區各科研機構,當中以醫學和計算機科學尤為突出,而大學整體與國際夥伙合作研究的比率亦高於地區和香港平均值。

報告指出,中大研究在「學科標準化後的論文影響力」(field weighted citation impact,FWCI)超過了大灣區內所有大學、政府研究機構和企業研究機構。該報告由中大委托科學出版和數據分析公司愛思唯爾(Elsevier)進行分析和撰寫,是自中央政府2019年提出將大灣區建設成全球創新科技中心的戰略目標以來,首次由學術出版商為大灣區科研形勢作出評估。

報告於5月20日在中大深圳研究院舉行的「激發新質生產力:香港中文大學在粵港澳大灣區的研究貢獻」論壇上發表,中大副校長(研究)岑美霞教授在儀式上發言時說:「大灣區作為生產總值超越南韓的大型經濟體,而根據報告,中大對大灣區的整體研發貢獻近6%,充分展現中大卓越的研究成就,這對於一所自九十年代才正式全面推動研究發展的大學而言,成績實在令人鼓舞。」

報告首先探討2018年至2022年間大灣區學術研究的主要趨勢,就引用次數、知識轉移潛力及研究合作等多項關鍵指標,檢視區內情況,再評估中大相對於大灣區包括香港以內的大學的表現。愛思唯爾使用旗下Scopus文摘及引文資料庫的數據進行分析,該數據庫包含了7000多家國際出版商的數據。

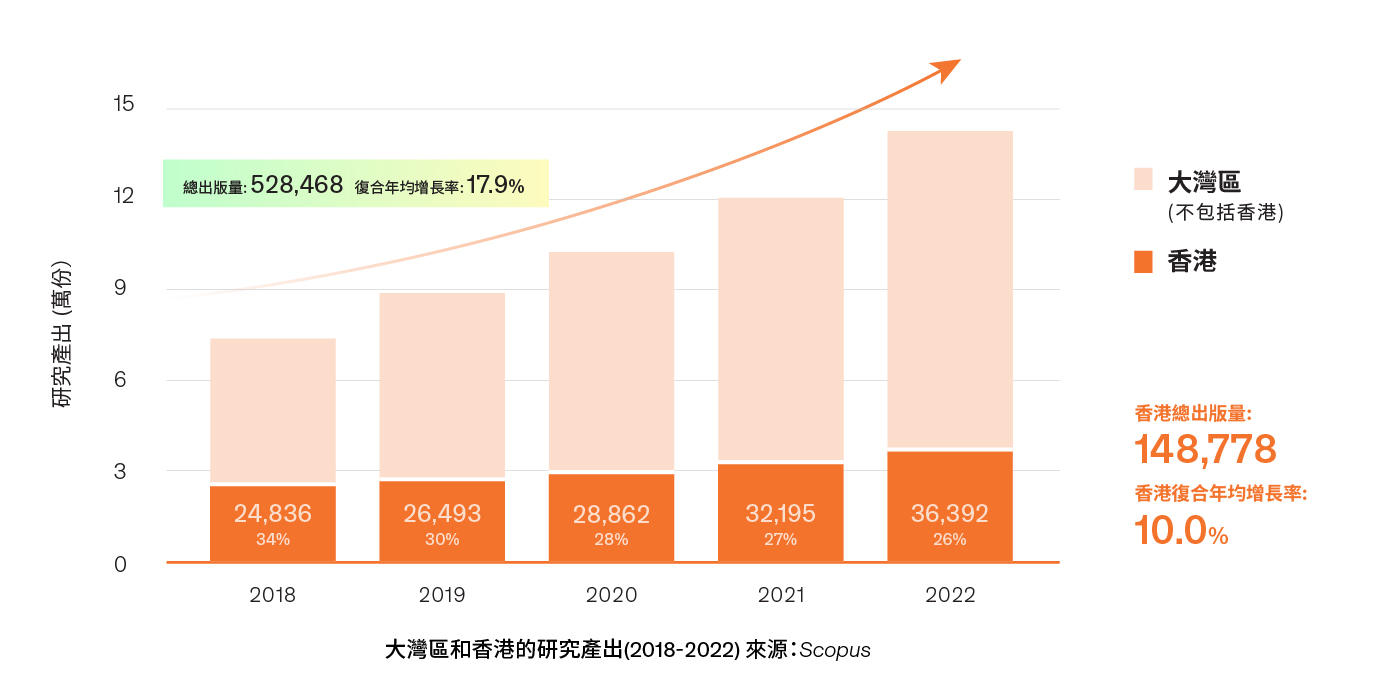

研究結果顯示,在這五年期間,大灣區的研究和發展整體上錄得17.9%的年均複合增長率。

岑教授說:「報告展示大灣區作為研發樞紐的驚人增長。大灣區的研究產出正好反映這個充滿經濟活力的地區在規模和影響力上別具優勢。報告亦提供了實質證據,讓我們知道要進一步推動大灣區發展,有賴強大的研究生態圈為新質生產力發展作出貢獻。」

報告發現,香港在大灣區的增長中發揮了重要作用:香港約佔大灣區總研究産出的28%,而隸屬香港機構的活躍研究人員則佔大灣區約16%,共計66,900人。當中,中大研究佔大灣區總研究產出量5.4%,其「優秀研究」(指在數據庫裏全球前1%最高影響力期刊上發表的論文)則佔7.4%。

研究影響力方面,香港的研究産出的FWCI值為1.9,即被引用的次數比世界平均水平高90%,比大灣區的1.5也高出27%。FWCI根據某個特定領域的平均引用次數加權去衡量論文的學術影響力。

報告指,大灣區內FWCI引文影響力最高的10所機構中,有5所為香港院校,而中大的整體分數為最高。個別學科方面,中大在醫學和計算機科學領域的影響力居首。

報告還評估了大灣區在生物醫學、環境科學、清潔能源、人工智能和量子技術五個國家戰略重點領域的貢獻。中大在生物醫學領域的研究産出最大,佔大灣區所有同類研究的5.3%,而中大在五個範疇的FWCI也高於大灣區整體平均。

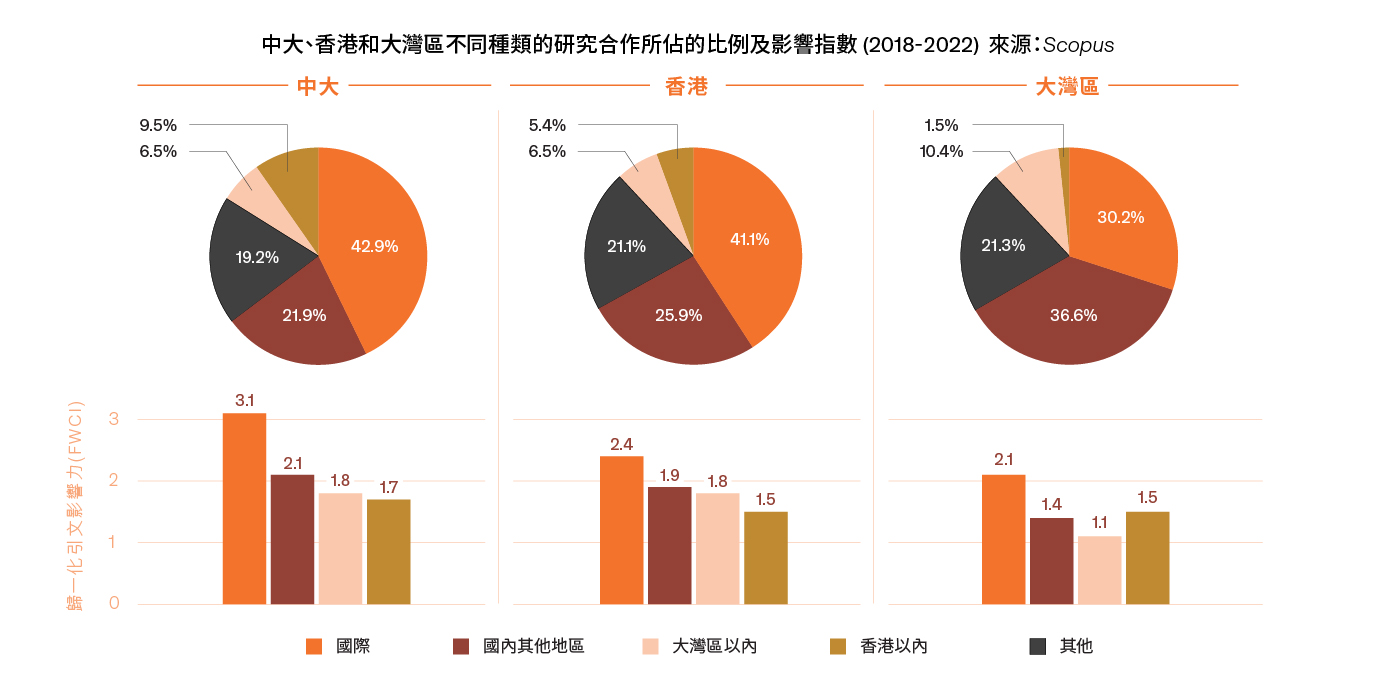

研究合作的參與方面,大灣區整體、香港及中大與國際夥伴的研究合作比率分別為30.2%、41.1%和42.9%,顯示中大的國際化。此外,中大有四成論文是與大灣區的機構合著,其中有六成論文有大灣區以外的內地機構參與。

岑教授說:「分析結果突顯香港作為超級聯繫人的角色,並回應中央政府對香港特別行政區發展成國際創科中心的期望。中大將繼續致力擔當連接內地與世界的橋樑角色,而報告所提供的數據亦再次證明中大使命『融會中國與西方』之重要性。」

愛思唯爾大中華區總裁李琳表示,製作報告的的初衷是希望通過報告展現大灣區的科研影響力、支持大灣區科學共同體在科研創新之路上穩步前行,讓科學更好地服務全社會。

中大副校長(學生體驗)汪寧笙教授總結發言時表示,報告確認了香港和中大對大灣區發展的重要性,他又指各種合作模式,不論是跨學科、學術界、業界及國際合作都對推進研究有裨益。

報告發布會上,華為全球技術合作副總裁艾超發表了專題演講,深圳市南山區創新發展促進中心副主任藍鑫博士、李琳等人則參與座談會交流意見。

文:吳卓盈