洞幽燭微

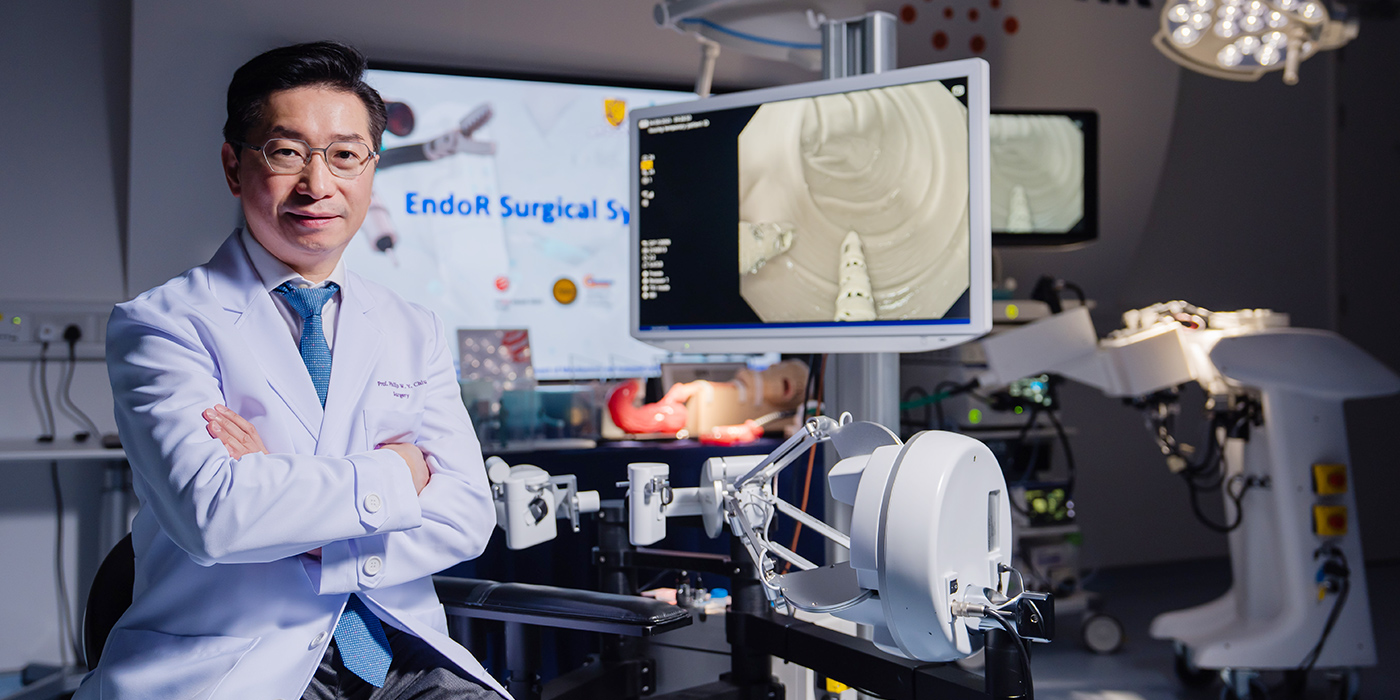

趙偉仁領航華陀內鏡機械人技術 創消化道癌症手術先河

2025年9月9日

《走進中大》走訪中大六個獲選香港政府第二輪「產學研1+計劃」(RAISe+)項目的主要研究人員,此為報道系列之一。該計劃旨在促進本地大學科研成果轉化及商品化,每個獲批項目可獲高達一億港元的資助。連同去年在首輪獲選的七個項目,中大至今共有13項研究獲得RAISe+資助,數目為全港院校之冠。

熱愛科幻電影的醫學院院長趙偉仁教授喜歡糅合科技與創意,其中一齣喜愛的作品是《驚異大奇航》,講述主角參加機密的實驗,由科學家用特殊技術將主角和潛艇縮小,注射到一隻兔子體內尋幽探秘,這奇幻之旅猶如趙教授團隊與中大工程學院聯手研發的柔性內鏡機械人「華陀外科手術系統」。這嶄新技術配備一雙機械臂,有微型抓手及微型切割刀,其中一隻機械臂負責牽開組織,另一隻進行精準切除,模擬外科醫生的雙手操作,為早期消化道癌症病人執行內鏡黏膜下剝離術(Endoscopic Submucosal Dissection,ESD)。

他說:「內鏡鏡頭與機械臂分離,猶如獨立的「眼睛」,提供清晰視野,大幅提升操作靈活性和精準度。」消化道癌症是全球最常見的癌症之一,每年新增340萬宗病例。此手術系統不僅提升早期癌症的治癒率,更有望降低醫療成本與培訓門檻,讓更多地區的醫生掌握該技術,為病人燃點希望。

破解傳統ESD手術的瓶頸

ESD由日本學者井上晴洋教授開創,趙教授於2003年遠赴日本跟隨他學習ESD,及後把技術引入香港。ESD通過內鏡切除黏膜層病灶,無需切除器官,既保留健康組織,又顯著減少創傷,但這種技術面臨多重限制。趙教授解釋:「內鏡設計的初衷為診斷而非治療,僅依靠單一工作通道,刀具缺乏靈活度,醫生需同時操控內鏡與刀具,難度極高。」此外,傳統ESD技術較適合切除小於2厘米的黏膜病灶。若病灶範圍較大,其邊緣往往難以被徹底切除,導致復發風險較高,治療效果因醫生經驗差異而參差不齊。

醫工合作的典範

系統針對消化道全範圍設計,機械臂直徑僅2.8至3.5毫米,可深入70至80厘米的腸胃深層,覆蓋胃部、食道及腸道。相較於其他國際團隊多從外科手術角度設計的大型硬性系統,該系統的柔性設計更適合狹窄且曲折的自然腔道。

系統目前已完成動物試驗階段,結果顯示系統能有效降低穿孔與出血風險,並縮短手術時間。傳統ESD切除3至4厘米病灶需要二至三小時,而華陀系統有望將時間壓縮至一小時以內,不僅減輕患者負擔,也允許醫生處理更多病例。計劃短期內開展首次人體試驗,並於完成臨床測試後進入相關國際醫療器械認證的審批程序。

團隊計劃在三年內完成臨床試驗,首期試驗將服務五至六名早期消化道癌症患者,驗證系統的安全與效用。趙教授強調,系統需確保消毒流程達標、機械臂操作精準,並通過高頻電切除技術完整切除病灶,以大幅減低復發風險。他補充說:「醫工合作的協同效應,讓我們從實驗室走向臨床,真正造福患者。」

手術系統現已申請多項專利,團隊亦與多家國際知名的醫療器械公司持續對話,冀吸引潛在投資,進一步推動項目發展。「Vincent Medical擁有GMP(生產質量管理規範)認證的生產線與豐富的醫療器械製造經驗,為系統的量產與認證提供關鍵支持。」

全球視野與社會影響

趙教授希望協力提升香港成為醫療創科的全球樞紐,把本地研發的技術推向世界。「香港既有創科中心的優勢,也是國際金融中心,可吸引全球投資者。」他認為香港定位為研發中心,充分利用大灣區的工業資源,實現技術的商業化。「大灣區的供應鏈優勢為量產提供了便利,香港則應專注於技術研發與知識產權保護,打造全球領先的創科生態。」

文:劉婉瑜

攝:殷志成