跨界思維

社會科學院院長馮應謙的美學人生

2025年5月28日

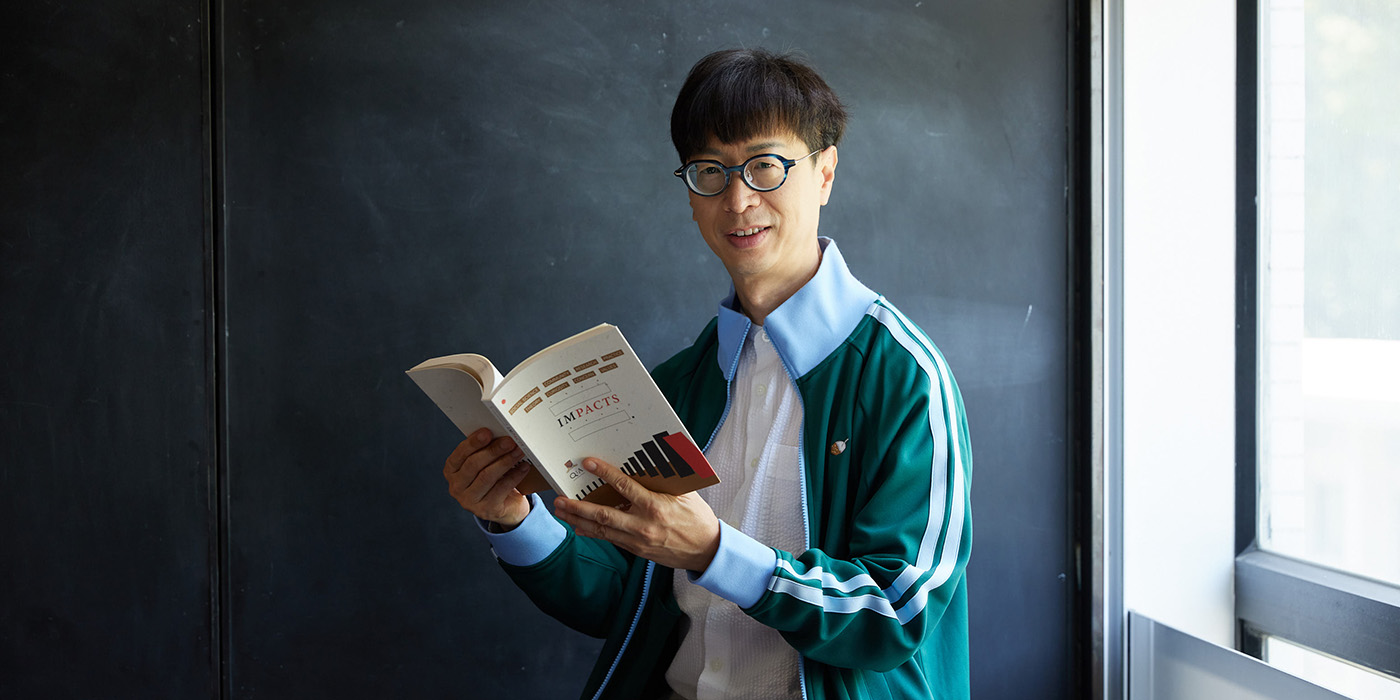

馮應謙的瀏海整齊俐落,陽光映照在他藍黑相間的眼鏡上,與淡藍色衣領和袖口點綴綠色的運動外套相得益彰,搭配白色襯衫、深色長褲與棕色皮鞋,色彩和諧協調。這身穿搭融合運動與正裝風格,巧妙展現他獨特的生活美學。

他不拘一格,偶爾自己設計男裝服飾,在公開場合也會穿男裝裙,突破性別與傳統界限,展現其文化研究的跨界思維。作為中大社會科學院新任院長、新聞及傳播學院教授、香港亞太研究所所長及北京師範大學教授,他的研究涵蓋數碼平台、青年與文化研究、以及文化創意產業與政策。

上下求索

1992年,馮應謙從中大新聞與傳播學系畢業,隨即赴美國明尼蘇達大學攻讀碩士和博士學位。當時教授鼓勵他研究中國的媒體發展,因此他每年暑假都前往廣州進行調查研究。那時的廣州尚未有今日的繁華景象,中山大學周圍仍是農田。他挨家挨戶敲門做調查,用不太流利的普通話與當地人交流。

他回憶道:「我記得1993年在廣州獨自生活了一周,沒電話,沒網絡,只能靠自己摸索。」這些早期經歷讓他對內地的社會變遷產生濃厚興趣,也為他日後的研究奠定了基礎。1997年,他回流香港,並於2001年加入中大,專注於中國流行文化研究。

小時候,除了有機會經常到內地旅行遊歷,他從小看荷里活電影、聽世界的流行音樂,這些經歷奠定了他日後對中國流行文化的興趣。2000年,他到北京開展研究內地流行音樂和電視節目,認識中央電視台、湖南衞視的導演及唱片公司的製作人員,後來他們變成朋友。這些人脈為他的學術研究提供寶貴資源,也讓他與內地文化圈建立深厚聯繫。

從搖滾樂到平台產業

馮應謙2000年代初開始關注內地的搖滾樂和電視綜藝節目。「很多人不理解為什麼我要研究娛樂,覺得這不夠『嚴肅』,但我認為流行文化是一個社會的鏡子,能反映時代的變遷。」他的研究還延伸到新興數碼平台,如騰訊遊戲、嗶哩嗶哩(Bilibili)和抖音(Douyin)。

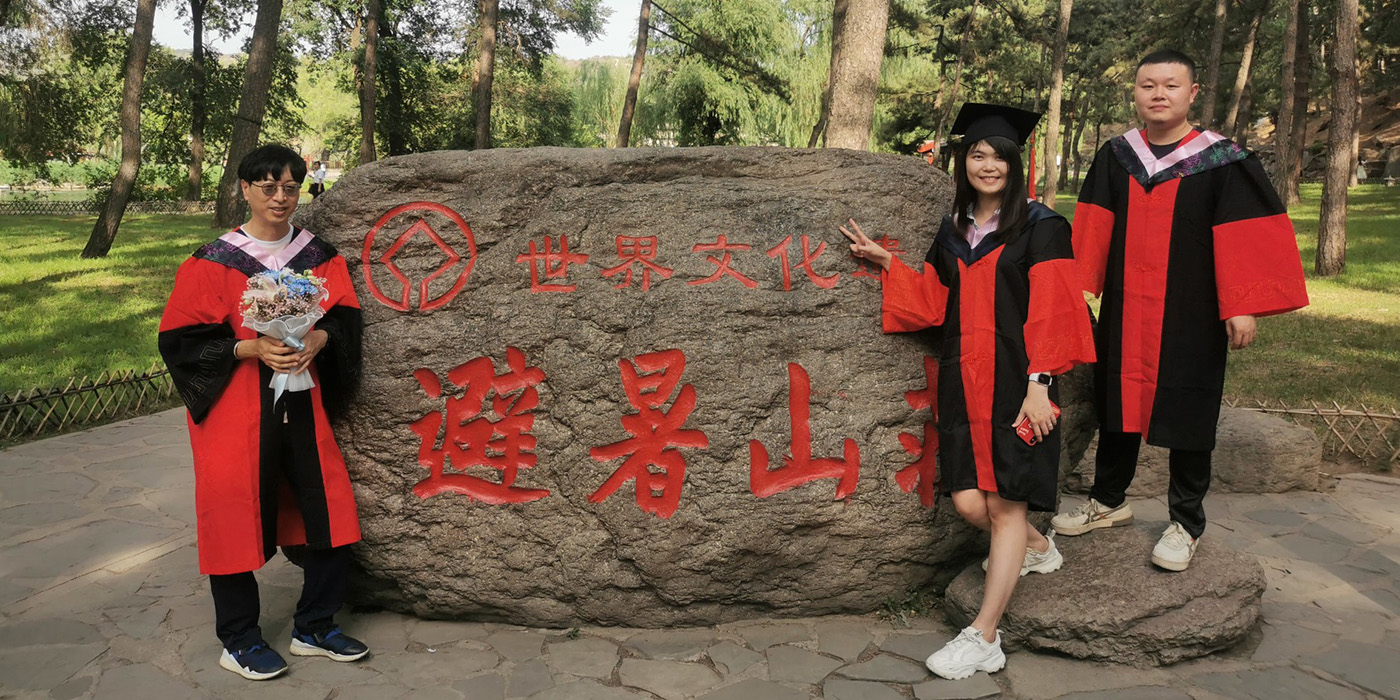

他是中國最早研究文化產業和政策的學者之一,2000年後研究國家的粉絲與文化經濟、社交網絡和短視頻的發展,曾帶領研究生團隊研究中國流行文化,包括遊戲和視頻平台在東南亞市場的發展,分析這些平台如何塑造社會行為與文化消費,也跟數碼平台如騰訊和字節跳動有研究合作。最近他的研究集中於大數據與人工智能如何影響小紅書的內容和互動。「平台產業已經改變了我們的生活方式,從遊戲到短視頻,每個App背後都有一套運作邏輯,影響深遠。」

跨學科研究與社會影響

作為社科院院長,馮應謙強調跨學科合作,認為當今社會問題,如環境可持續性、心理健康及貧富差距,需跨專業解決方案。他一項重要的國家社科基金項目是大嶼山文化保育計劃,與大澳居民合作拍攝紀錄片,記錄漁村文化與歷史。「大澳遊涌是國家的文化遺產,這個項目是以大澳居民的角度記錄這項文化遺產。我們不僅從事研究,也致力促進社區團結。」

學院還與香港賽馬會合作推行「食物銀行」計劃,通過電子優惠券,讓有需要人士在線上平台購買健康食品,改善飲食與健康。「這不只是提供金錢或食物,」馮應謙解釋,「我們希望借助教育和科技,讓人生活得更有尊嚴。」

築構中國與世界的橋樑

馮應謙的內地網絡為中大學生提供不少實習機會,讓他們參與騰訊、湖南衞視等文化產業的日常運作。「中國地大物博,了解內地發展有助學生拓展視野。」他計劃與國內不同高等院校(如北京大學、清華大學)聯合開辦研究生課程,促進學生在兩地研究,開闊視野。

他也致力推動大學國際化,吸引更多「一帶一路」沿線國家的學生入讀中大,並讓歐美學生深入了解中國文化。「香港雖小,但五所大學躋身全球百大,且英語廣泛使用,有助外地學生在這中西交匯之地體驗中國發展。」

在繁忙的學術與行政工作之外,馮應謙仍保持對流行文化的熱忱。他是鄧麗君的歌迷,經常參加香港歌迷會的活動。他笑言:「我研究流行文化不只是為了學術,也是因為我真的很喜歡。」

文 / 劉婉瑜

攝/ Keith Hiro