解碼能源安全

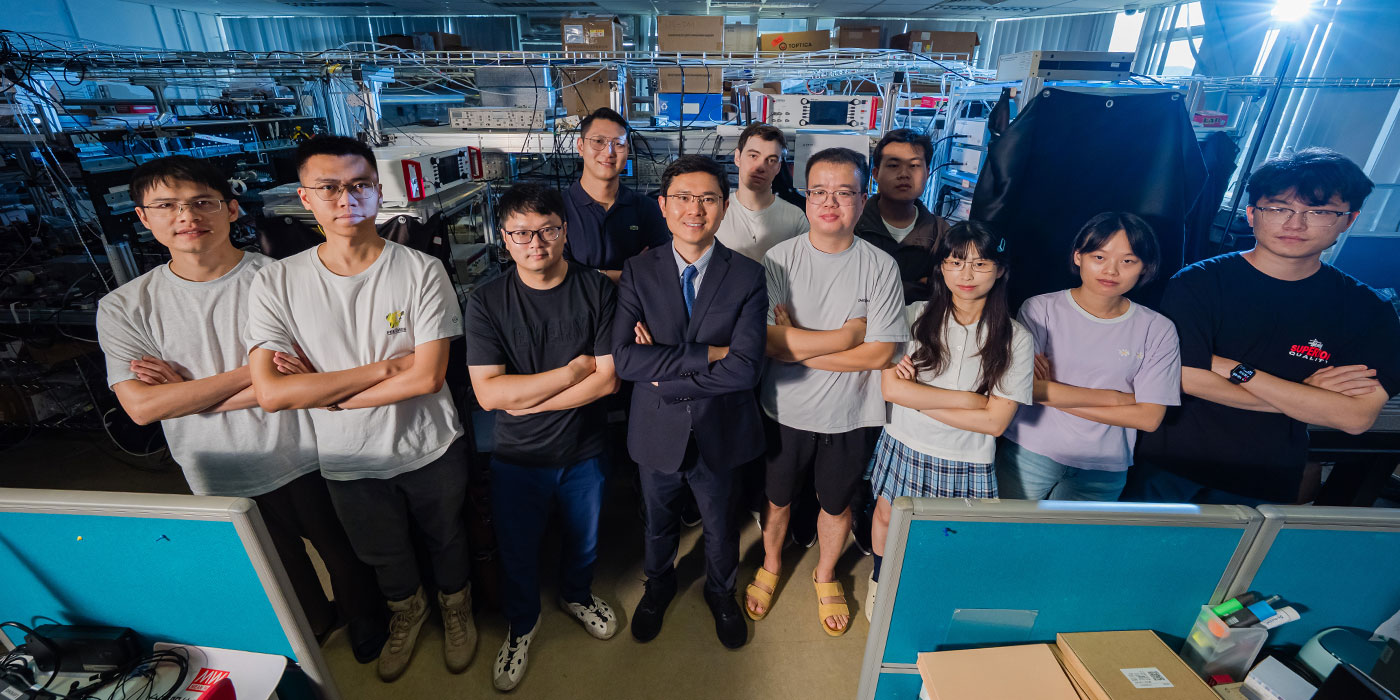

任偉研發激光傳感 創領先全球油氣監測技術

2025年9月19日

中大共有六支科研團隊榮獲香港政府第二輪「產學研1+計劃」(RAISe+)撥款,此為報道系列之二。計劃旨在促進本地大學科研成果商品化,每個獲批項目可獲高達一億港元的資助。連同去年獲選的七個項目,中大目前共有13個項目獲RAISe+資助,是全港院校之冠。

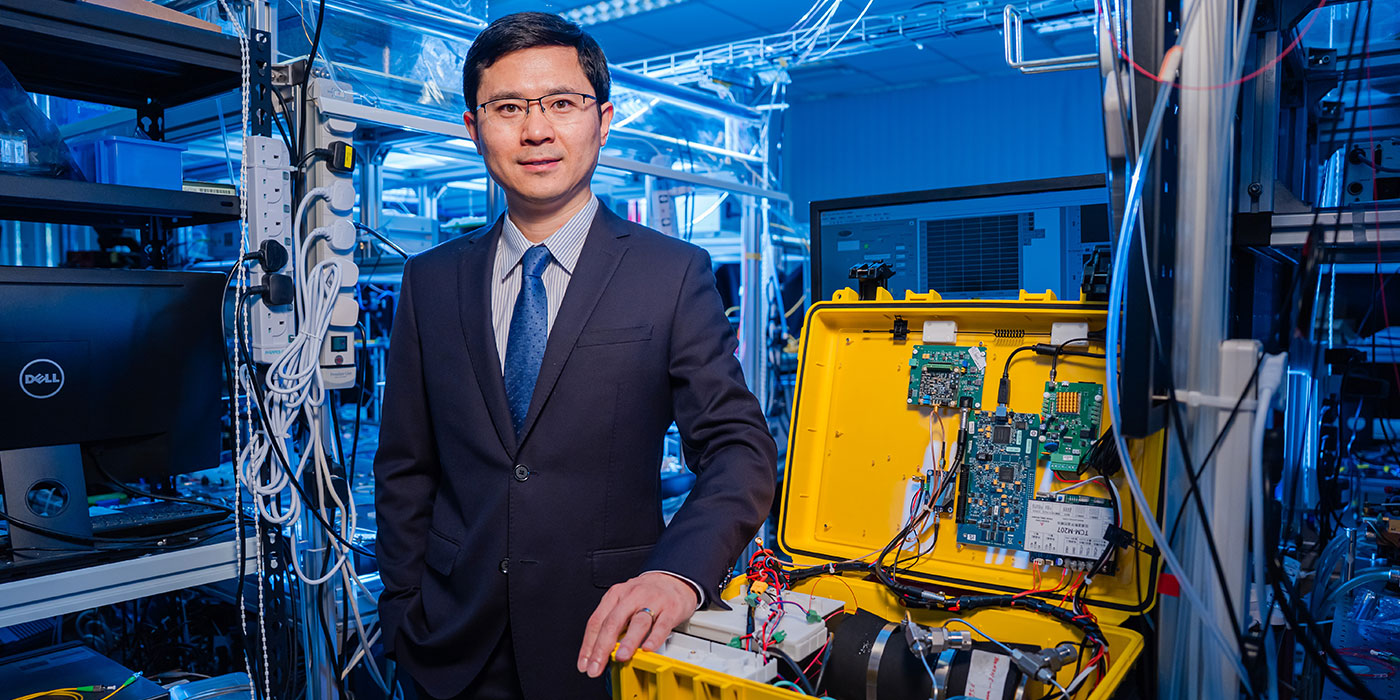

近年香港以金融及商業聞名,重工業受重視的程度相對較低。在這座「重商輕工」的城市,一項由中大機械與自動化工程學系任偉教授牽頭的科研項目,正悄悄重塑工業發展的未來。

這個名為「面向能源行業的激光智能傳感系統」的項目,今年6月獲香港特區政府創新科技署「產學研1+計劃」第二輪資助,旨在把激光傳感技術商品化,應用於全球油氣、能源行業。從中國內地的油氣管網,到中東的能源基礎設施,以至美國的頁岩氣開採,都可受益於這項創新技術。

面向龐大市場的領先技術

任教授表示,項目的出現源於兩個主要考量:市場規模及團隊的技術能力。他說:「能源行業的市場龐大,無論是傳統的石油、天然氣,還是新興的低碳燃料如氫能,都需要靈敏而可靠的監測技術,以作成分分析或防止泄漏。」政府近年積極推動潔淨能源如氫能的應用,然而氫氣易泄漏、爆炸極限範圍寬、且火焰傳播速度快,容易引發連鎖反應,造成更大的爆炸。因此,氫氣的泄漏和爆炸風險帶來重大挑戰,這也為項目的發展提供契機。

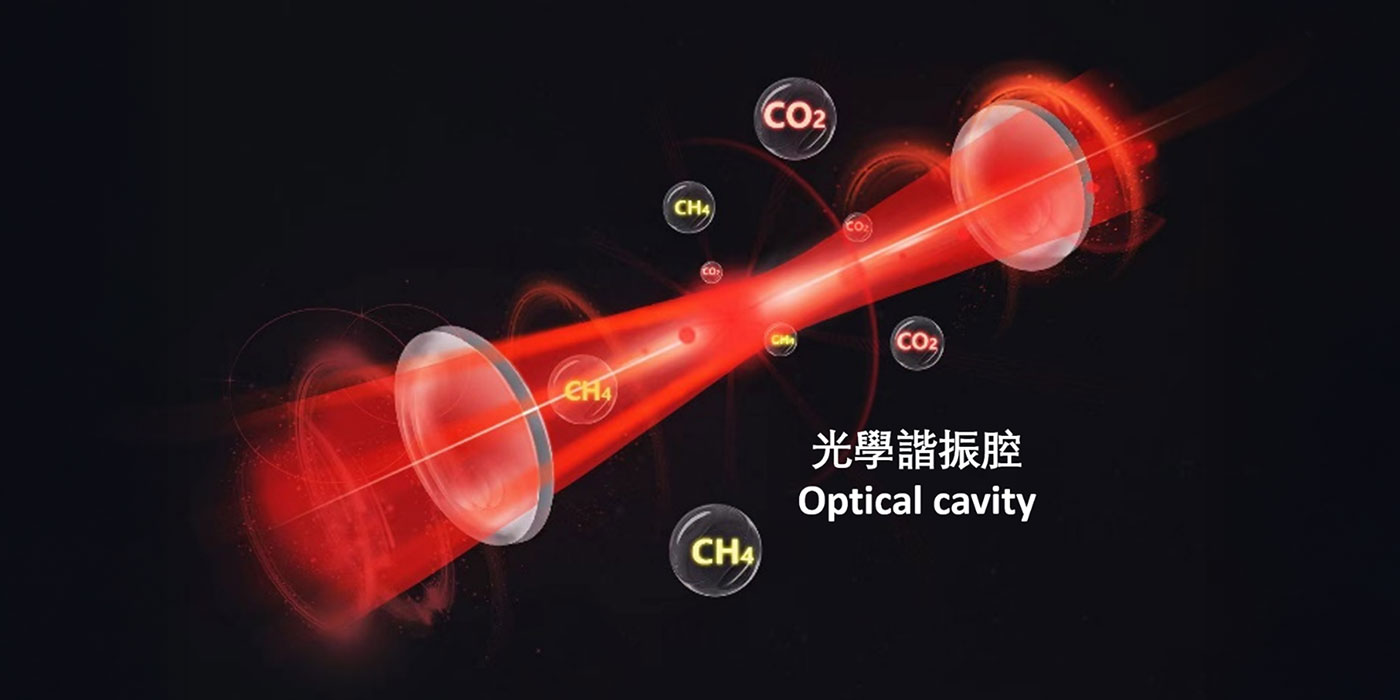

技術方面,任教授的實驗室專注於研究激光光譜技術十多年,開發出多種可應用於能源行業的探測方法。他解釋:「激光測量的原理在於不同氣體分子對特定波長激光有選擇性吸收的特性。透過分析光在穿過氣體前後的強度變化,系統得以計算出氣體濃度。」團隊研發的探測技術不僅高速、精準,且為全球靈敏度最高,能夠檢測兆分比(parts per trillion,ppt,10−12)級別以下的氣體濃度。

此外,團隊的技術能探測多達數十種氣體,涵蓋溫室氣體、C1-C4碳氫化合物、有毒及污染氣體(含硫氣體、氮氧化物、氨氣等)以及氫氣,遠超市場上僅能監測一兩種氣體的產品,同時集成化光電設計使得產品更具價格優勢。任教授說:「我們的實驗室掌握最先進的光譜技術,並建立了強大的工具庫,能夠根據不同需求制訂探測方案。」

氫氣探測是研究團隊其中一項突破成果。氫氣吸收度極低,因而難以準確監測。團隊開發出運用光學諧振腔的方法,以一種特殊波長的激光,能做到百萬分比(parts per million,ppm,10−6)級別的氫氣探測,遠低於空氣中濃度4%的爆炸下限,有助促進氫能應用的安全。

項目也針對城市管網泄漏問題提出創新解決方案。例如香港地形複雜,許多管道位置工作人員難以到達。團隊研發小巧的激光傳感器,配合機械狗、無人機等,可在狹窄密閉、人類難以進入的地點作流動遙控監測,大幅提升管網安全管理效率。

由實驗室到初創企業

2019年,團隊成立初創企業朗思科技有限公司(朗思),最初聚焦於環境監測,如測量空氣中的二氧化碳和甲烷濃度。除研發外,朗思也積極與本地、內地以至海外業界進行試點計劃,包括與沙特阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學合作,為石油業界提供分析模組;並參與中國探月工程,協助分析月球土壤的水分。這些合作不僅證明了技術的可靠度,也有助拓展全球市場。

在香港,朗思與香港中華煤氣有限公司、中華電力有限公司等企業合作,提供模組作油氣管網泄漏監測、發電排放分析等。隨着能源轉型,這些企業對天然氣、氫能等低碳燃料的需求日益增加,為朗思提供了穩定的應用場景與市場機會。

任教授回顧從實驗室走向社會應用的過程中,團隊面臨了許多意想不到的挑戰。「例如業界對設備的穩定性要求極高,需長時間保持準確,我們在實驗室中往往不曾想到。」他說:「此外,設備的體積、重量和成本需根據客戶需求不斷調整,這些都促使團隊把技術持續改進。」

未來藍圖

由於已完成技術研發,任教授的項目獲得「產學研1+計劃」第二階段的資助,即進入把研究成果商品化的階段。未來兩年,團隊計劃把資助用於三方面:擴大研發團隊,除了自行培養工程技術人員,也由其他方面吸納人才,如上市公司、優秀人才入境計劃等;在香港建設「智能激光傳感」研發中心和組裝基地,自主封裝核心光電元件;及持續與業界在試點計劃合作,逐步實現批量生產的目標。

透過「產學研1+計劃」的支持,這項源自香港的創新技術除了有助促進本港再工業化,為創科生態圈樹立標桿,同時也走向世界,為全球能源行業及可持續發展帶來新的可能。

文:蔡卓慧

攝:殷志成