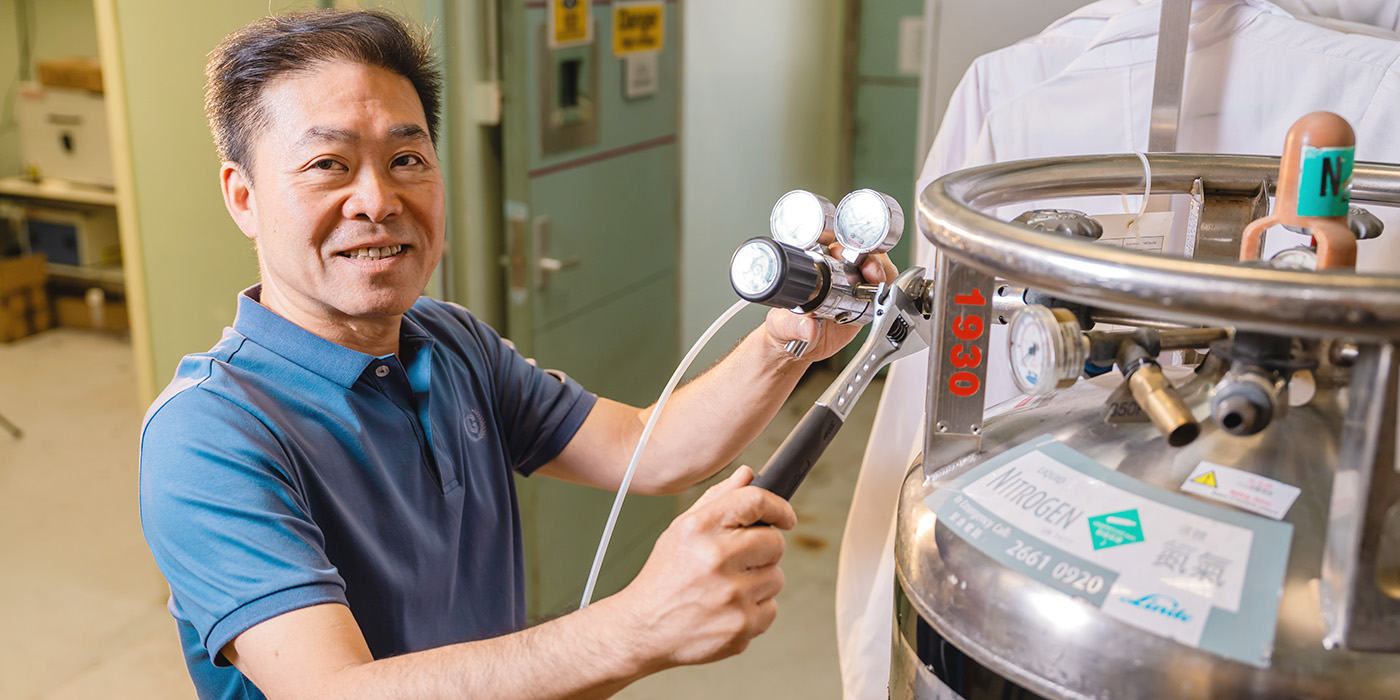

陈伟强

电子工程学系技术员

35年服务奖

2025年5月14日

陈伟强的名字或许不曾出现在学术期刊,但35年来默默为研究人员的安全而付出,已刻印在每次实验和每台仪器中,为中大追求卓越打下基础。

1989年刚从香港理工学院(现为香港理工大学)应用物理系高级文凭课程毕业的陈伟强,经老师推荐加入中大电子工程学系担任技术员,负责管理和维修实验室仪器。一晃35年过去了,他与师生共同见证电子工程学系的变迁。

他忆述,90年代初实验室仪器多从外国引进,当时未有电邮和网络,遇到故障时要靠传真向原厂工程师求助,因时差通常要等上一两天才有回复。多年来他还经常跑图书馆查资料,日积月累下,一步步从故障和日常管理中摸索机器的构造与维修方法。

早年的实验室仪器体积庞大,陈伟强回忆,曾要拆去门框,其他同事甚至试过拆除一堵10呎乘10呎的墙,才成功将几吨重的仪器搬进实验室。随着研究需求转变,这些庞然大物逐渐被更精细的仪器取代,实验也进入纳米尺度,并涉及化学品与生物材料。他管理过的设备林林总总,包括高达200万伏特电压的仪器、接近绝对零度的低温设备,以及摄氏1,200度的高温炉。他还需妥善管理易燃、致癌和带辐射的化学品及废料,确保研究人员在安全环境中工作。

中大校园数十载的变迁同样令他深刻,他说,早年的校园人少树多,上下山时会遇到野猪、猴子、蛇、蜥蜴,加班时还会遇上蝙蝠。转眼间中大已发展为蜚声国际的高等学府,各学科研究大楼林立,汇聚来自各地的学生和学者,学术氛围更多元。

难忘的还有中大的人情味。有次陈伟强搬运仪器时擦破头皮流血,他忆述说:「虽然只是皮外伤,但系内一位教授马上开车送我到保健处治疗。当时觉得教授其实不用这么紧张,但此事让我深刻感受到教授对技术人员的关心。」

35年来,他始终紧守岗位。教授们不断革新的研究,让他有机会接触各式新型仪器,不仅令他的工作保持新鲜感,更让他能以技术和经验支援师生的研究,这份满足感同时推动他不断学习。陈伟强除已考获电子业安全及危险化学品管理等资历,还完成了数学及物理本科学位与工程物理硕士学位。

如今,中大电子工程学系正迈向人工智能时代,陈伟强也正为学系引入高性能伺服器而加大供电设施上贡献所长。

文/ 朱韵斐

摄/ 殷志成及陈伟强提供