解码能源安全

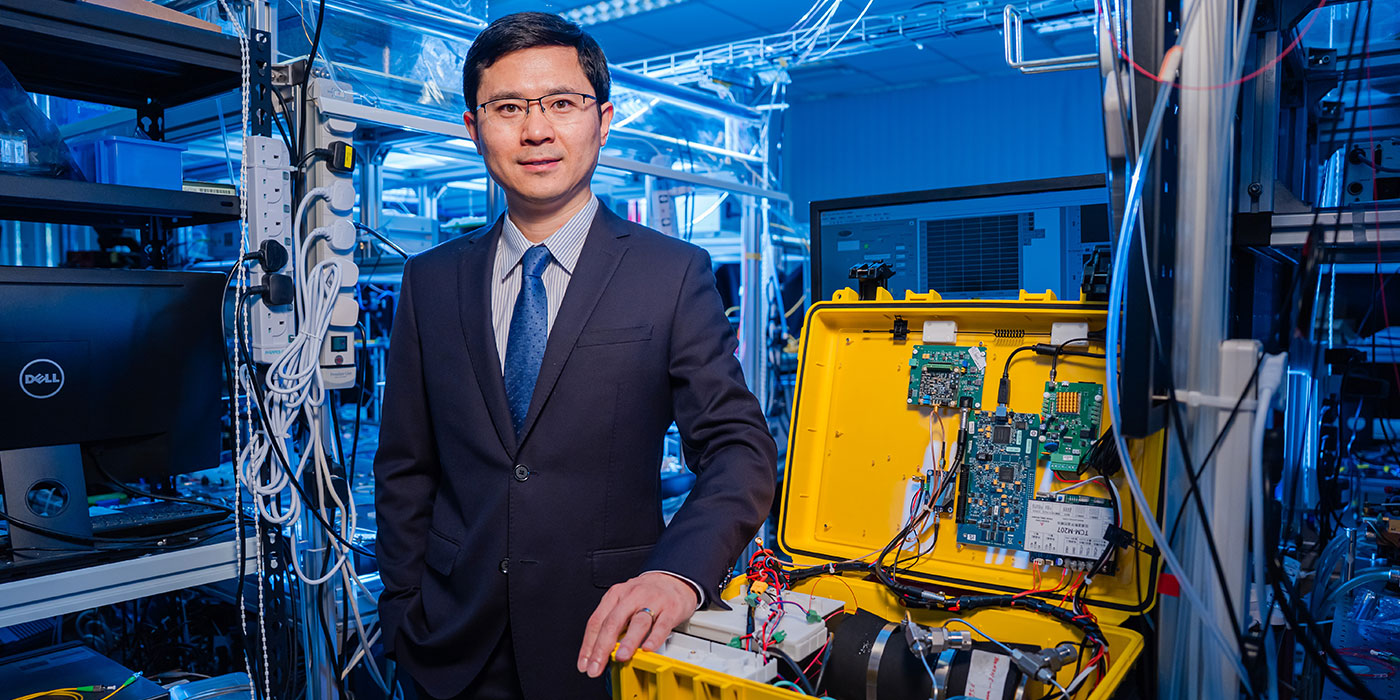

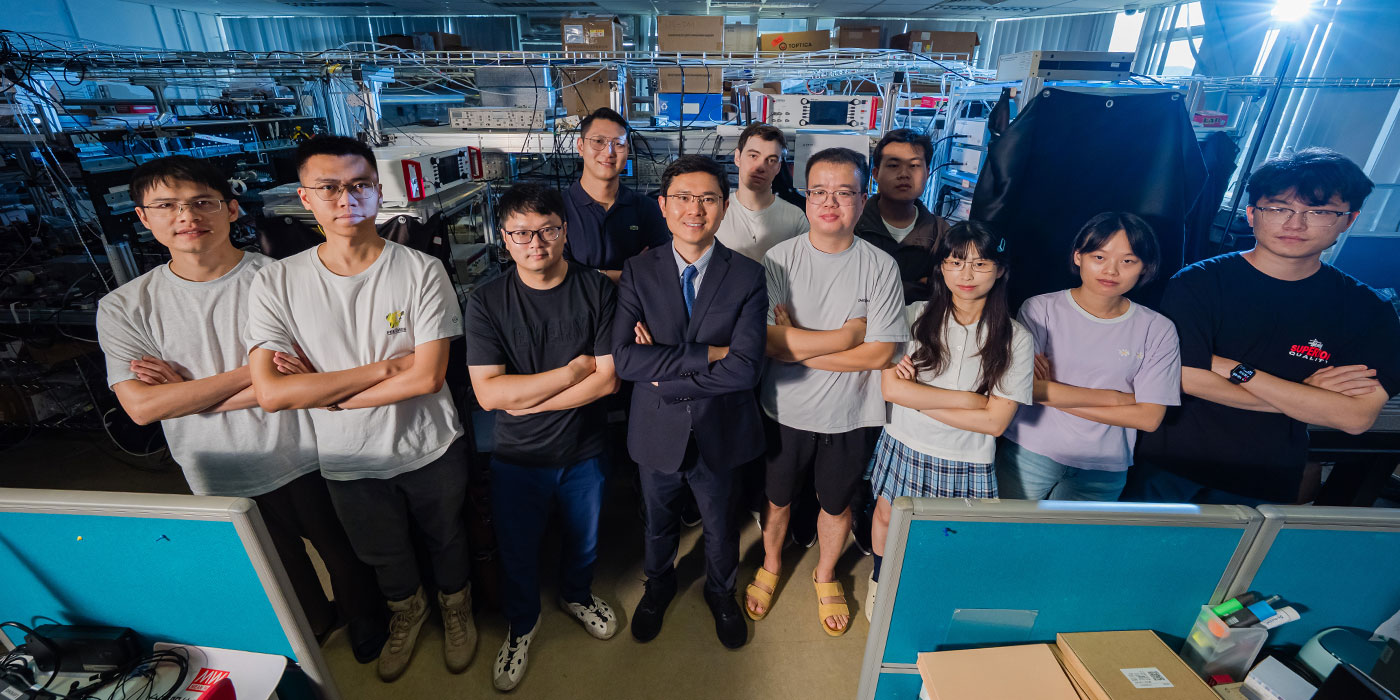

任伟研发激光传感 创领先全球油气监测技术

2025年9月19日

中大共有六支科研团队荣获香港政府第二轮「产学研1+计划」(RAISe+)拨款,此为报道系列之二。计划旨在促进本地大学科研成果商品化,每个获批项目可获高达一亿港元的资助。连同去年获选的七个项目,中大目前共有13个项目获RAISe+资助,是全港院校之冠。

近年香港以金融及商业闻名,重工业受重视的程度相对较低。在这座「重商轻工」的城市,一项由中大机械与自动化工程学系任伟教授牵头的科研项目,正悄悄重塑工业发展的未来。

这个名为「面向能源行业的激光智能传感系统」的项目,今年6月获香港特区政府创新科技署「产学研1+计划」第二轮资助,旨在把激光传感技术商品化,应用于全球油气、能源行业。从中国内地的油气管网,到中东的能源基础设施,以至美国的页岩气开采,都可受益于这项创新技术。

面向庞大市场的领先技术

任教授表示,项目的出现源于两个主要考量:市场规模及团队的技术能力。他说:「能源行业的市场庞大,无论是传统的石油、天然气,还是新兴的低碳燃料如氢能,都需要灵敏而可靠的监测技术,以作成分分析或防止泄漏。」政府近年积极推动洁净能源如氢能的应用,然而氢气易泄漏、爆炸极限范围宽、且火焰传播速度快,容易引发连锁反应,造成更大的爆炸。因此,氢气的泄漏和爆炸风险带来重大挑战,这也为项目的发展提供契机。

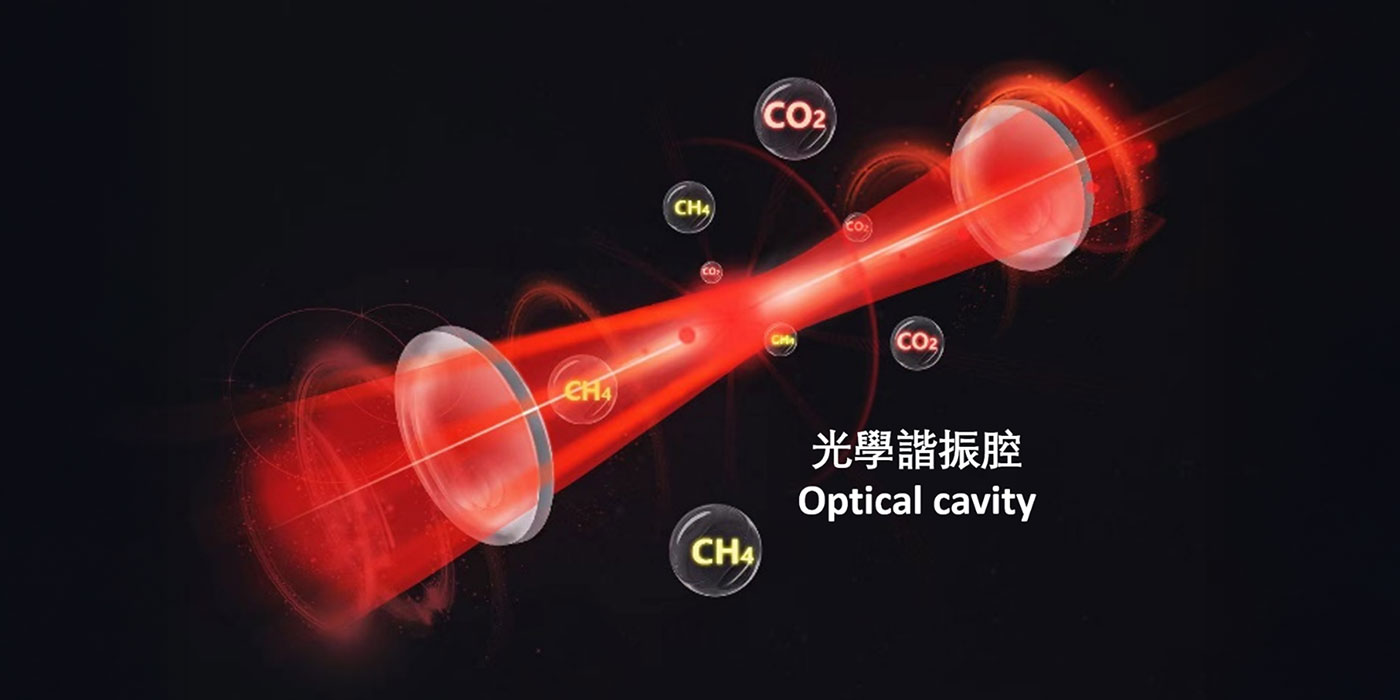

技术方面,任教授的实验室专注于研究激光光谱技术十多年,开发出多种可应用于能源行业的探测方法。他解释:「激光测量的原理在于不同气体分子对特定波长激光有选择性吸收的特性。透过分析光在穿过气体前后的强度变化,系统得以计算出气体浓度。」团队研发的探测技术不仅高速、精准,且为全球灵敏度最高,能够检测兆分比(parts per trillion,ppt,10−12)级别以下的气体浓度。

此外,团队的技术能探测多达数十种气体,涵盖温室气体、C1-C4碳氢化合物、有毒及污染气体(含硫气体、氮氧化物、氨气等)以及氢气,远超市场上仅能监测一两种气体的产品,同时集成化光电设计使得产品更具价格优势。任教授说:「我们的实验室掌握最先进的光谱技术,并建立了强大的工具库,能够根据不同需求制订探测方案。」

氢气探测是研究团队其中一项突破成果。氢气吸收度极低,因而难以准确监测。团队开发出运用光学谐振腔的方法,以一种特殊波长的激光,能做到百万分比(parts per million,ppm,10−6)级别的氢气探测,远低于空气中浓度4%的爆炸下限,有助促进氢能应用的安全。

项目也针对城市管网泄漏问题提出创新解决方案。例如香港地形复杂,许多管道位置工作人员难以到达。团队研发小巧的激光传感器,配合机械狗、无人机等,可在狭窄密闭、人类难以进入的地点作流动遥控监测,大幅提升管网安全管理效率。

由实验室到初创企业

2019年,团队成立初创企业朗思科技有限公司(朗思),最初聚焦于环境监测,如测量空气中的二氧化碳和甲烷浓度。除研发外,朗思也积极与本地、内地以至海外业界进行试点计划,包括与沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学合作,为石油业界提供分析模组;并参与中国探月工程,协助分析月球土壤的水分。这些合作不仅证明了技术的可靠度,也有助拓展全球市场。

在香港,朗思与香港中华煤气有限公司、中华电力有限公司等企业合作,提供模组作油气管网泄漏监测、发电排放分析等。随着能源转型,这些企业对天然气、氢能等低碳燃料的需求日益增加,为朗思提供了稳定的应用场景与市场机会。

任教授回顾从实验室走向社会应用的过程中,团队面临了许多意想不到的挑战。「例如业界对设备的稳定性要求极高,需长时间保持准确,我们在实验室中往往不曾想到。」他说:「此外,设备的体积、重量和成本需根据客户需求不断调整,这些都促使团队把技术持续改进。」

未来蓝图

由于已完成技术研发,任教授的项目获得「产学研1+计划」第二阶段的资助,即进入把研究成果商品化的阶段。未来两年,团队计划把资助用于三方面:扩大研发团队,除了自行培养工程技术人员,也由其他方面吸纳人才,如上市公司、优秀人才入境计划等;在香港建设「智能激光传感」研发中心和组装基地,自主封装核心光电元件;及持续与业界在试点计划合作,逐步实现批量生产的目标。

透过「产学研1+计划」的支持,这项源自香港的创新技术除了有助促进本港再工业化,为创科生态圈树立标杆,同时也走向世界,为全球能源行业及可持续发展带来新的可能。

文:蔡卓慧

摄:殷志成