洞幽烛微

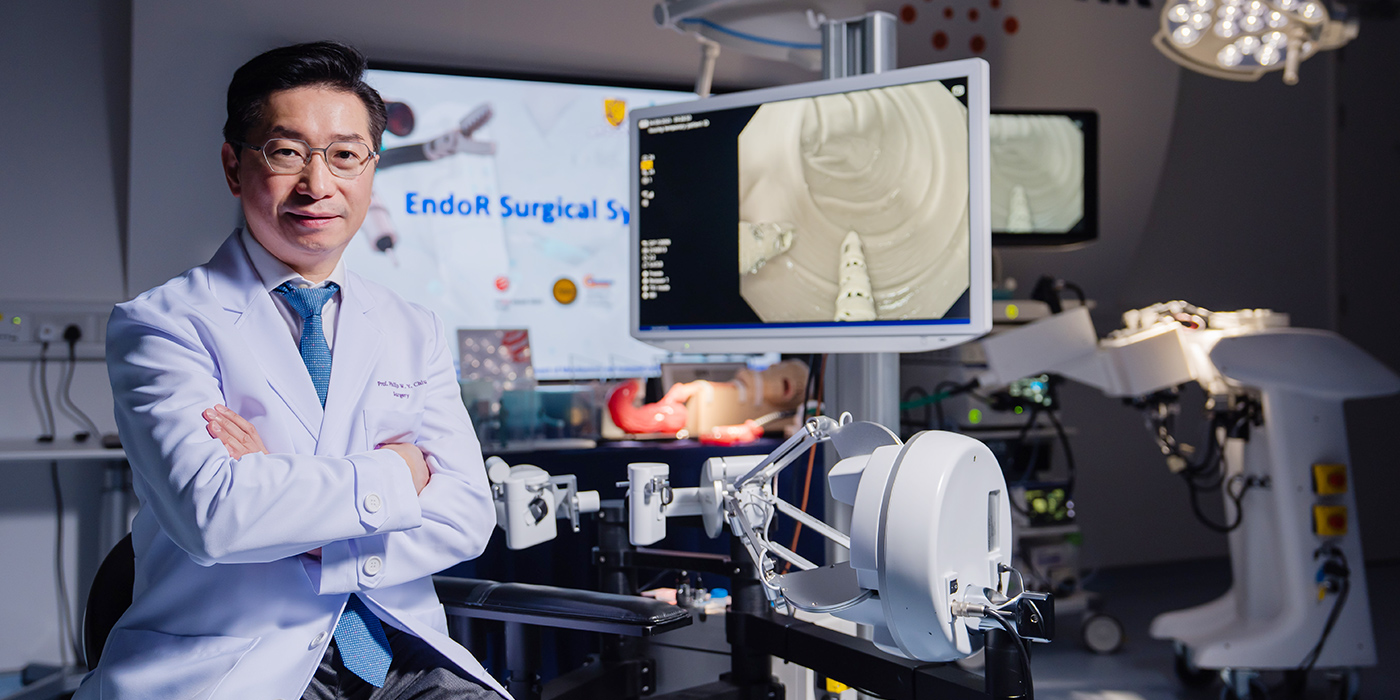

赵伟仁领航华陀内镜机械人技术 创消化道癌症手术先河

2025年9月9日

《走进中大》走访中大六个获选香港政府第二轮「产学研1+计划」(RAISe+)项目的主要研究人员,此为报道系列之一。该计划旨在促进本地大学科研成果转化及商品化,每个获批项目可获高达一亿港元的资助。连同去年在首轮获选的七个项目,中大至今共有13项研究获得RAISe+资助,数目为全港院校之冠。

热爱科幻电影的医学院院长赵伟仁教授喜欢糅合科技与创意,其中一出喜爱的作品是《惊异大奇航》,讲述主角参加机密的实验,由科学家用特殊技术将主角和潜艇缩小,注射到一只兔子体内寻幽探秘,这奇幻之旅犹如赵教授团队与中大工程学院联手研发的柔性内镜机械人「华陀外科手术系统」。这崭新技术配备一双机械臂,有微型抓手及微型切割刀,其中一只机械臂负责牵开组织,另一只进行精准切除,模拟外科医生的双手操作,为早期消化道癌症病人执行内镜粘膜下剥离术(Endoscopic Submucosal Dissection,ESD)。

他说:「内镜镜头与机械臂分离,犹如独立的「眼睛」,提供清晰视野,大幅提升操作灵活性和精准度。」消化道癌症是全球最常见的癌症之一,每年新增340万宗病例。此手术系统不仅提升早期癌症的治愈率,更有望降低医疗成本与培训门槛,让更多地区的医生掌握该技术,为病人燃点希望。

破解传统ESD手术的瓶颈

ESD由日本学者井上晴洋教授开创,赵教授于2003年远赴日本跟随他学习ESD,及后把技术引入香港。ESD通过内镜切除粘膜层病灶,无需切除器官,既保留健康组织,又显著减少创伤,但这种技术面临多重限制。赵教授解释:「内镜设计的初衷为诊断而非治疗,仅依靠单一工作通道,刀具缺乏灵活度,医生需同时操控内镜与刀具,难度极高。」此外,传统ESD技术较适合切除小于2厘米的黏膜病灶。若病灶范围较大,其边缘往往难以被彻底切除,导致复发风险较高,治疗效果因医生经验差异而参差不齐。

医工合作的典范

系统针对消化道全范围设计,机械臂直径仅2.8至3.5毫米,可深入70至80厘米的肠胃深层,覆盖胃部、食道及肠道。相较于其他国际团队多从外科手术角度设计的大型硬性系统,该系统的柔性设计更适合狭窄且曲折的自然腔道。

系统目前已完成动物试验阶段,结果显示系统能有效降低穿孔与出血风险,并缩短手术时间。传统ESD切除3至4厘米病灶需要二至三小时,而华陀系统有望将时间压缩至一小时以内,不仅减轻患者负担,也允许医生处理更多病例。计划短期内开展首次人体试验,并于完成临床测试后进入相关国际医疗器械认证的审批程序。

团队计划在三年内完成临床试验,首期试验将服务五至六名早期消化道癌症患者,验证系统的安全与效用。赵教授强调,系统需确保消毒流程达标、机械臂操作精准,并通过高频电切除技术完整切除病灶,以大幅减低复发风险。他补充说:「医工合作的协同效应,让我们从实验室走向临床,真正造福患者。」

手术系统现已申请多项专利,团队亦与多家国际知名的医疗器械公司持续对话,冀吸引潜在投资,进一步推动项目发展。「Vincent Medical拥有GMP(生产质量管理规范)认证的生产线与丰富的医疗器械制造经验,为系统的量产与认证提供关键支持。」

全球视野与社会影响

赵教授希望协力提升香港成为医疗创科的全球枢纽,把本地研发的技术推向世界。「香港既有创科中心的优势,也是国际金融中心,可吸引全球投资者。」他认为香港定位为研发中心,充分利用大湾区的工业资源,实现技术的商业化。「大湾区的供应链优势为量产提供了便利,香港则应专注于技术研发与知识产权保护,打造全球领先的创科生态。」

文:刘婉瑜

摄:殷志成