走出不平凡的路

梁美芬心向中国法治四十载

2025年7月16日

由大学时期活跃学生会事务、北上念法律,到后来从政成为议员,校友梁美芬半生都与香港社会和国家发展紧密相连。她上月获母校颁授荣誉院士衔,并与《走进中大》分享她的人生故事。

梁美芬是立法会议员,也是香港城市大学法律系教授,自2018年担任全国人大常委会香港基本法委员会委员。她对社会的触觉培养、与政治和中国法律改革的渊源,得由她的中大时代说起。

梁美芬生于基层,在荃湾福来邨长大,以优异成绩考入圣保罗男女中学,1982年升读中大英文系。不久,一门选修科「政治学初基」燃点了她对政治的兴趣,翌年出任中大《学生报》副总编辑。而大学三年级在美国的交流生活,种下她活跃学生和社会事务的种子。在美期间,她深受文化冲击,亦对社会多了批判思考,回到中大后担任联合书院学生会会长。她对当时不少大学生崇尚的「四仔主义」(即「屋仔、车仔、老婆仔、BB仔」)不以为然,也不屑追求时尚名牌的风气,经常带领同学讨论反思。

自言当年满怀理想主义的梁美芬笑说:「坦白说,我是瞧不起这些『四仔主义』的想法,觉得大学生不应只是追求这些物质主义。」同时,她也反对大学将四年本科生学制改为三年,认为四年教育对学生全人发展更有好处。

在美国狄金森大学做交流生的生活亦改变了她的世界观。她回港后毅然转科,主修政治与行政学。她说:「有些人说,一些人出国后会更爱国,我肯定就是这种人。」她实地考察1984年美国总统大选,观摩选举制度和宣传策略;放假期间,她到不同州分和背景的美国家庭作短暂寄宿,认识美国不同阶层的人民生活。

「在美国交流期间,我很快出现身分认同的问题。我每次以交换生身份演讲,就要代表中国说一些中国的事;我小时曾到内地治病,对广东家乡有感情,但我不懂说中国的事情。当时中国经历过文化大革命,但我不算很熟悉情况。从美回来后,我已经觉得,将来一定要去北京看看。」

1987年中大本科毕业后,梁美芬在郑赤琰教授鼓励下,赴中国人民大学修读法律硕士,放弃了到法国和美国进修的机会。从未踏足北京的她几乎不假思索,就接受录取,实践她的「中国梦」。

「我的经历告诉我,在冷气室认识中国是不行的。在美国,我体会到法治的重要,我希望帮助中国建立法治。我也觉得『读万卷书,不如行万里路』,这是我的人生观。」

在北京,她目睹当地资源匮乏,例如人民大学校方每周仅能为学生提供一次洗澡机会。她矢志为国家法治发展作出贡献。回港后,她加入香港城市大学法律学系,向在北京的老师提出一个主意:将中国法庭的案例与普通法制式看齐,翻译成英文,让外界认识中国司法制度。

「当时人民大学法律学院的新任院长曾宪义是著名法学家,后来是我的博士生导师。我对他说,我的学生说中国没有法律,因为没有案例可读。他很认同我的建议,说服了时任最高人民法院院长,就开始这个计划,将中国的判例编录,他负责中文版,让我这个年轻学者负责英文版翻译工作。我发挥了在大学时期学习的组织力,找香港最有名的律师做义工,帮忙审核英文版。」

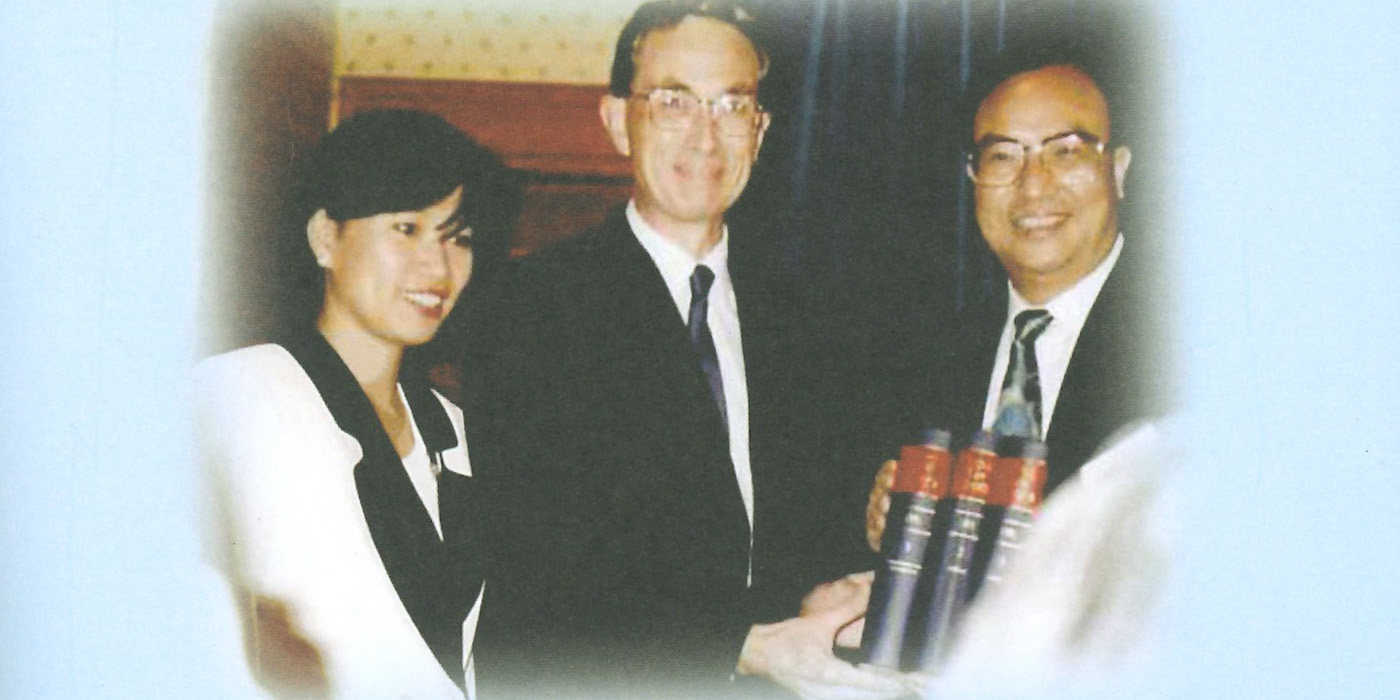

为了筹集资金聘请翻译团队,梁美芬用上自己的积蓄;作为一名年轻学者仍要为生计工作,她需要卖掉自住单位,再游说善心人捐款支持,第一稿花费了二百多万港元。首部《中国审判案例要览》英文版(China Law Reports)于1995年面世。这套丛书让英语世界认识中国司法体系如何在实践中运作,以及中国法律改革的进展,促进了中国法律研究和法律教育的发展。

这项目的重要延伸是《中国审判案例要览选译(1991-2004)》,亦由梁美芬主编英文版,涵盖了更多法院判决,涉及经济问题、知识产权、房地产和外国投资者的案件。这套著作系列,同样成为本地及海外法律界的重要参考书籍。

「我想和年青人分享我的故事,我的故事大概说明了一个道理,就是机会是留给有准备的人,来到你就要抓着它。」

梁美芬一直致力帮助香港社会了解中国法律问题,研究了内地、香港和台湾的婚姻、继承、收养和知识产权法律,以帮助解决涉及两岸三地的法律案件。中国于2016年宣布「一带一路」倡议后不久,她便协助成立一带一路国际研究院,以促进对相关国家法律的理解,并为「一带一路」倡议建立争端解决机制。

放眼未来,梁美芬认为香港只要认清自己的长处,便能贡献国家发展。这包括参与「一带一路」项目承建或融资;把握大湾区发展机遇,带动香港高科技经济的发展;善用国际金融中心地位,带动金融科技化;发展成为大陆法系和普通法的中介;以及培育中英双语人才。

除了政府层面,梁美芬认为「民间外交」也有工作可做。她最近成立香港对外交流友好协会,促进香港和国际社会交流,民心相通,让国际认识香港最新情况。

她说:「我们的文化独特优势还是存在的。我们要主动邀请外国的朋友,多交流,一起讨论和解决香港的问题。」

文:吴卓盈

摄:殷志成