中大与内地专家首领导《刺针》癌症委员会

报告预计2050年全球肝癌个案翻倍 六成病例可预防

2025年9月9日

中大医学院联同内地学者,首次领导国际权威医学期刊《刺针》(The Lancet)癌症委员会,发表有关全球肝癌的策略与行动计划,指出超过六成肝癌个案可透过控制风险因素而预防,包括加强乙型及丙型肝炎疫苗接种、减少酒精摄取,以及控制肥胖与代谢相关肝病。

报告估算,若缺乏有效措施,全球肝癌新症数字或将于2050年翻倍,由现时的87万宗增至152万宗,相关死亡人数更会由76万增至137万。

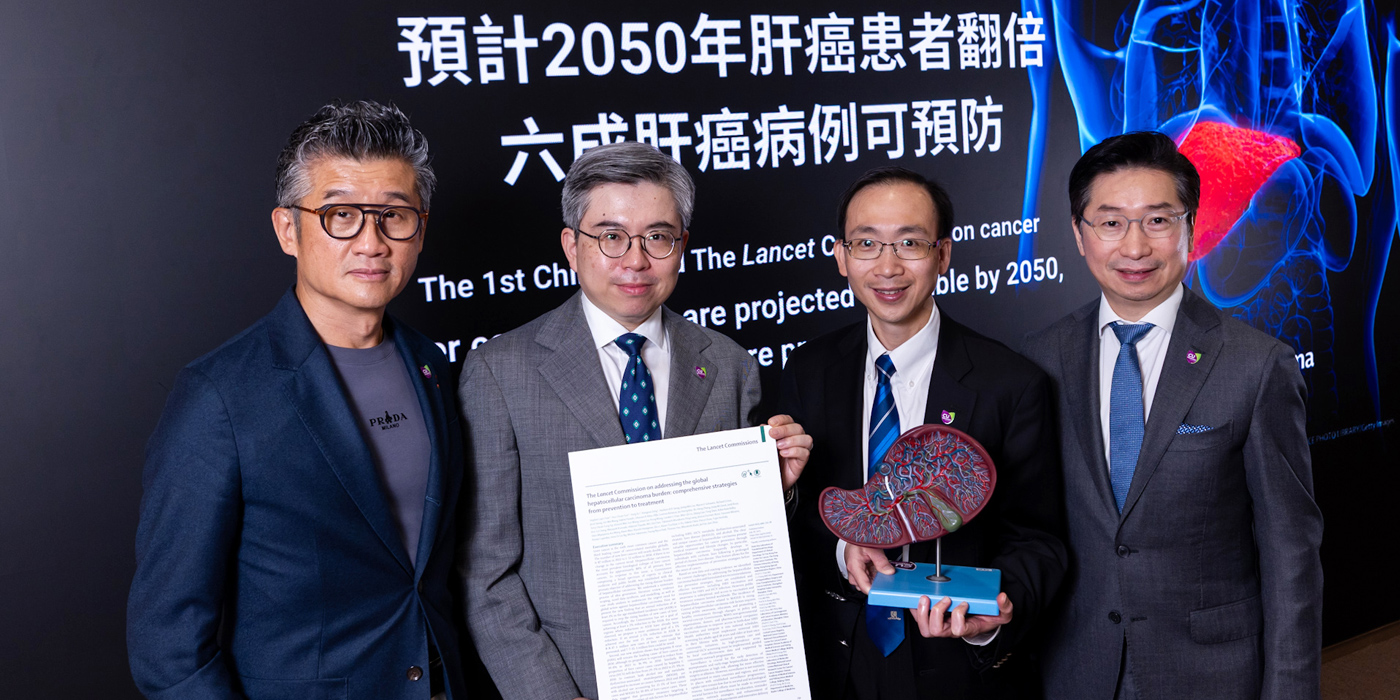

这是《刺针》逾200年历史以来,首份由华人专家学者牵头发表的癌症委员会报告,联同日本、韩国、美国及欧洲等地专家,报告由共51位专家撰写。中大医学院院长赵伟仁教授(上图靠右)说:「能获《刺针》邀请领导报告,是对中大在全球肝癌研究领导地位的重要肯定,并彰显中国在推动全球肝癌防治策略与精准医疗的关键角色。」

肝癌与肺癌同列全球三大癌症杀手。香港方面,肝癌是第五大常见癌症,癌症死亡率则排名第三。由于肝脏和肺部缺乏痛觉神经,加上早期病征不明显,逾半患者确诊时已届中晚期,导致两者五年存活率均不足三成。

报告第一作者、中大医学院叶氏家族基金肿瘤学教授陈林(上图左二)表示:「肝癌虽然致命,但我们的报告发现,全球有60%的肝癌个案是可以透过控制风险因素而预防的,包括加强肝炎疫苗接种、减少酒精摄取及管理肥胖等代谢因素。」「他补充,不同地区需因地制宜:中国占全球四成病例,其中六成源于乙肝感染,因此疫苗、抗病毒治疗及高危人群筛查最为有效;相反,西方主要因代谢病相关脂肪性肝炎引起,需首要解决肥胖问题。

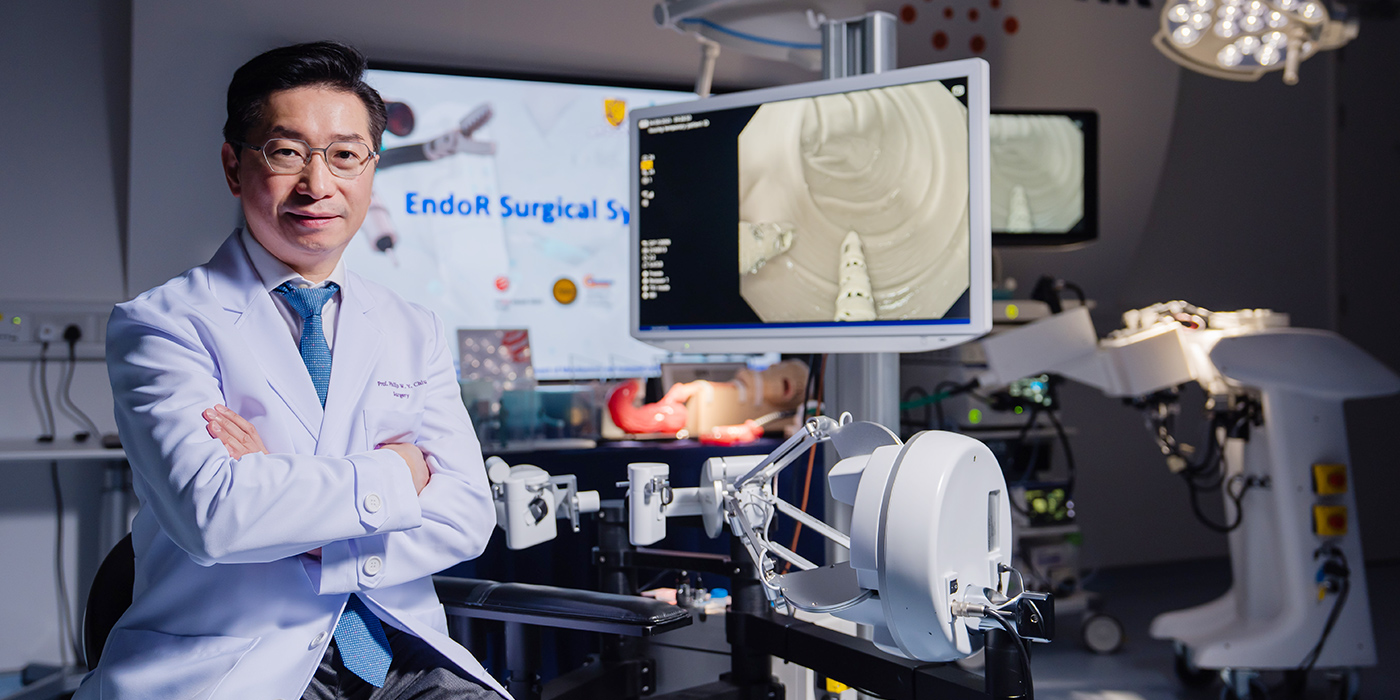

陈教授近年成功研发混合免疫疗法治疗肝癌,不仅显著延长患者的存活期,也使他们免受常规治疗的副作用困扰。陈教授的团队亦积极探索「预测性生物标记」,目标是将癌症治疗个人化,以进一步改善肝胆胰癌症治疗的成效。

委员会估算,若积极落实防控措施,全球肝癌新症每年可减少2%至5%,至2050年可避免多达1,700万宗新症及1,500万人死亡。

肠胃及肝脏科主任黄炜燊教授(上图右二)亦指出,大部分肝癌源于慢性肝病,可透过改善生活习惯降低风险,包括少饮酒、均衡饮食及保持运动。

过去二十年,中大医学院在肝癌及肝病研究方面屡有突破,包括免疫疗法、标靶药物、放射治疗,以及针对乙肝患者的风险评估工具。陈林教授团队近年更发展混合免疫疗法,显著延长患者存活期,并着力推动个人化治疗新方向。