陳偉強

電子工程學系技術員

35年服務獎

2025年5月14日

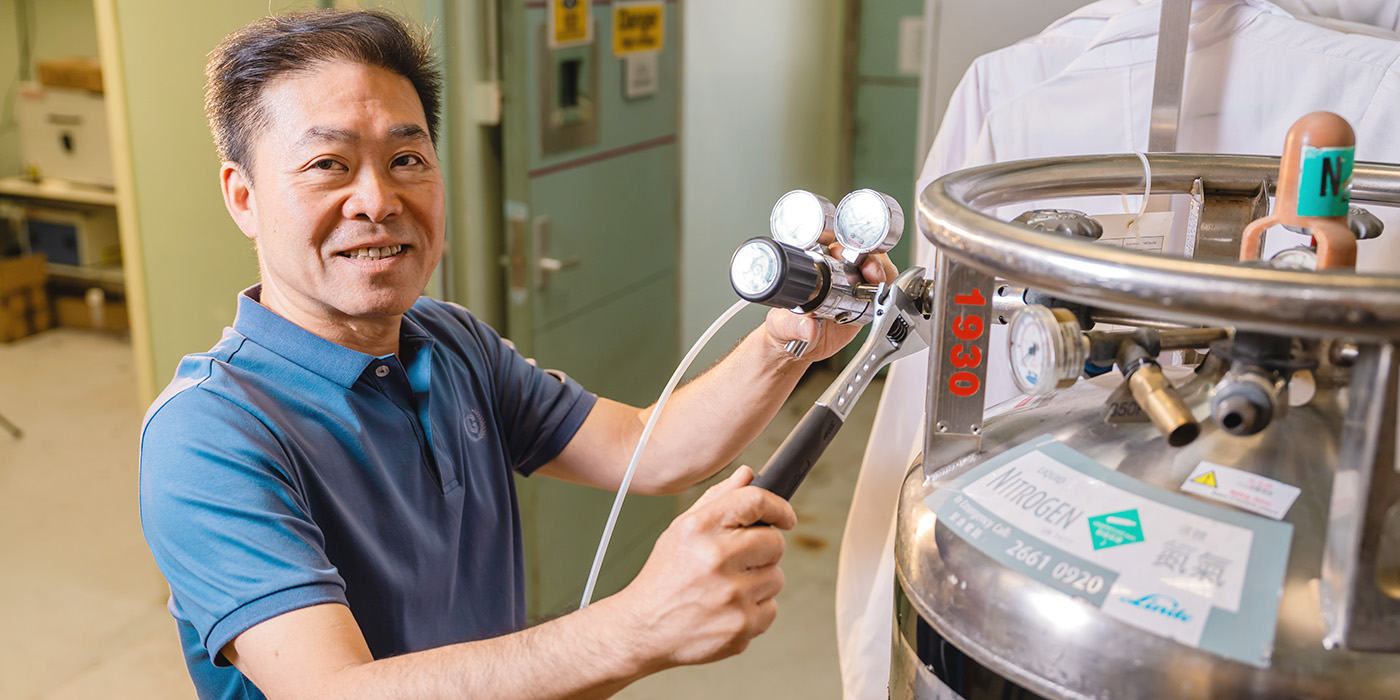

陳偉強的名字或許不曾出現在學術期刊,但35年來默默為研究人員的安全而付出,已刻印在每次實驗和每台儀器中,為中大追求卓越打下基礎。

1989年剛從香港理工學院(現為香港理工大學)應用物理系高級文憑課程畢業的陳偉強,經老師推薦加入中大電子工程學系擔任技術員,負責管理和維修實驗室儀器。一晃35年過去了,他與師生共同見證電子工程學系的變遷。

他憶述,90年代初實驗室儀器多從外國引進,當時未有電郵和網絡,遇到故障時要靠傳真向原廠工程師求助,因時差通常要等上一兩天才有回覆。多年來他還經常跑圖書館查資料,日積月累下,一步步從故障和日常管理中摸索機器的構造與維修方法。

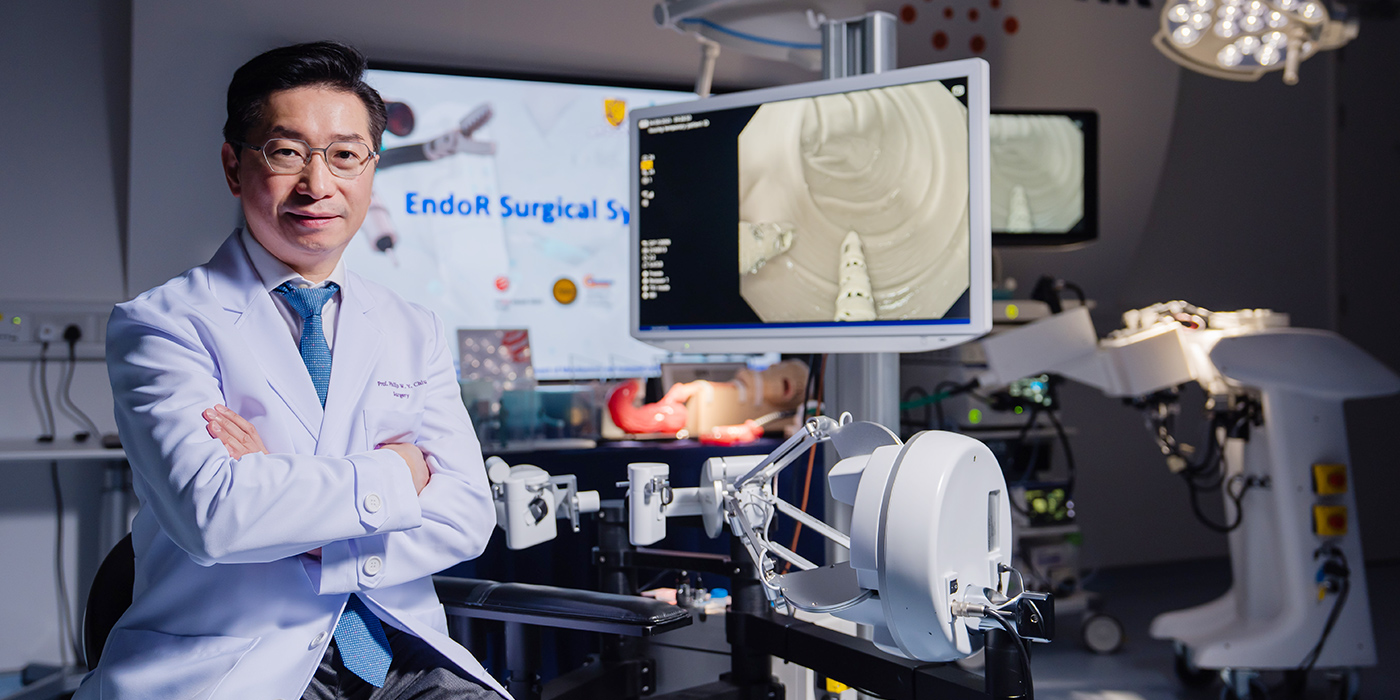

早年的實驗室儀器體積龐大,陳偉強回憶,曾要拆去門框,其他同事甚至試過拆除一堵10呎乘10呎的牆,才成功將幾噸重的儀器搬進實驗室。隨着研究需求轉變,這些龐然大物逐漸被更精細的儀器取代,實驗也進入納米尺度,並涉及化學品與生物材料。他管理過的設備林林總總,包括高達200萬伏特電壓的儀器、接近絕對零度的低溫設備,以及攝氏1,200度的高溫爐。他還需妥善管理易燃、致癌和帶輻射的化學品及廢料,確保研究人員在安全環境中工作。

中大校園數十載的變遷同樣令他深刻,他說,早年的校園人少樹多,上下山時會遇到野豬、猴子、蛇、蜥蜴,加班時還會遇上蝙蝠。轉眼間中大已發展為蜚聲國際的高等學府,各學科研究大樓林立,匯聚來自各地的學生和學者,學術氛圍更多元。

難忘的還有中大的人情味。有次陳偉強搬運儀器時擦破頭皮流血,他憶述說:「雖然只是皮外傷,但系內一位教授馬上開車送我到保健處治療。當時覺得教授其實不用這麼緊張,但此事讓我深刻感受到教授對技術人員的關心。」

35年來,他始終緊守崗位。教授們不斷革新的研究,讓他有機會接觸各式新型儀器,不僅令他的工作保持新鮮感,更讓他能以技術和經驗支援師生的研究,這份滿足感同時推動他不斷學習。陳偉強除已考獲電子業安全及危險化學品管理等資歷,還完成了數學及物理本科學位與工程物理碩士學位。

如今,中大電子工程學系正邁向人工智能時代,陳偉強也正為學系引入高性能伺服器而加大供電設施上貢獻所長。

文/ 朱韻斐

攝/ 殷志成及陳偉強提供